良い会社には訳がある

当たり前だが、会社を悪くしようと考える経営者や社員はいない。まあ、何か恨みがあって会社を潰してしまおうとたくらむ輩(やから)もいるかもしれないが、それはレアケース。もしもそのような者がいてそうなってしまったのなら、そうなっていなくてもいずれ潰れる会社だったということだ。

自分の会社を良くしよう。そのために、経営者も社員もいろいろなことを考える。例えば、教育研修に注力する。しかし私の知る限り、研修を行っただけで劇的に良くなった会社はなかった。あるいは、会社を良くしたいという一心で片っ端から経営本を読みあさり、書いてある通りに経営しようと考える経営者も多い。しかし、その通りに経営できれば、そして、すぐに結果が出れば世話はない。

申し上げたいのは、良い会社というのは、良い会社になる「訳」があるということだ。これは、およそ自分で考え、試行錯誤の結果から導いた、自己流でたどり着いた「訳」である。

それが分かったようなことがあった。それも最近のことだ。

この会社、本業は自動車部品の開発と生産である。実に器用な会社で、自動車メーカーから厚い信頼を得ている。その証拠に、難しい開発を頼まれるだけでなく、よそのクレーム対応にも駆り出されるなど、何か困ったらあそこに頼めといわれるような、開発型企業のお手本みたいな会社である。

その上、今は自動車部品が主力だが、将来の自動車業界のパラダイムシフトに備えようと新事業や新商品開発にも注力している。まさに、我が国ものづくりの最先端を走っているような会社でもある。

では、なぜそうなったのか。その訳は、経営トップの強力なリーダーシップだ。そしてそこからは、強力を通り越して強烈と言ってもよいほど、とにかく開発に全力投球を惜しまない姿勢がうかがえるのである。

今までは、自動車メーカーの要求に丁寧に対応するだけでよかった。しかし、これからはその肝心要の自動車メーカー自身がどう変身(変心?)するか分からない。そのためには、自助努力が必要だ、ならば開発するしかないと、社内はもちろん協力企業などの社外にも檄を飛ばし、自らが先頭に立って他分野・異業種と交流し、試行錯誤しながら会社のかじ取りをしている。その上で、社内の開発部隊には相当の権限と予算を与え、全社一丸となって開発に取り組んでいるのである。

この会社が良くなった訳がもう一つある、開発責任者の独自性である。

ため息をつく暇があるのなら…

この会社は、自動車メーカーから見れば一次協力メーカーである。つまりティア1ということだが、その開発部隊のトップ、これが何とも変わっているのである。

大体、ティア1の開発部長といえば、品行方正で折り目正しいエリート技術者というのが一般的なイメージのように思うが、この部長は違う。髪はザンバラで、服装は実にカジュアルである。それが悪いとは言わないが、およそ自動車業界にいる風体(ふうてい)から遠いことは間違いない。

その部長がこう言った。

「うちの部では、ため息をつくと、1回1000円の罰金を徴収します」

うまくいかないときや失望したときなどにため息をつくのは、自分が進んでやった結果ではなく受け身の表れであるとして、罰金を科すというのである。私自身はこれまでに“ため息罰金”など聞いたことがなく、何と奇抜なアイデアだと思った。

なるほど、ため息をつくのは、いずれの場合も気持ちがほどけたときだ。言い換えれば、緊張が解けたときである。何かに没頭し、それも自らが進んで実行しているときにため息が出る暇はない。

そこでこの部長は、ため息をつく暇があるのならもっともっと開発に没頭しようと、こんな制度をつくって実践したのである。たまに自分でも知らずにため息をついてしまい、罰金を払うこともあるそうだ。

ちなみに、ため息罰金がある程度貯まると、皆の呑み代の足しにしてしまうとのこと。そこには、上下関係のないフラットな信頼関係がある。

いつも言っているが、開発はチームプレーであり、個々の能力を引き出す仕組みとアイデアを存分に出せる開放感が大事である。この制度には、そのような仕組みと開放感が備わっている。

このように、会社が良くなるには明快な訳がある。それは、誰に言われることではない、自己流の訳である。例に挙げた両トップも、最初は戸惑ったに違いない。だが、一体どうしたら皆がやる気になるのだろうか、ポテンシャルを引き出すにはどうしたらいいのだろうかと迷いながらも、自身で最善の策=訳にたどり着いた。

自分で考え、自分が先頭になって創る、良い会社になる訳。過去の成功体験ではなく、将来に向かう訳を創ること、それが原理・原則なのである。

ところで、私の会社に訳があるかって? う~ん、そう言われると、これという訳が見当たらない。……いや、私の会社には「訳が分からない」という訳があった!(く、苦しい)

事業継承の条件

昨今、事業承継に悩む中小企業の経営者が増えている。私も多くの経営者に相談されたことがある。中でも多いのが、息子あるいは娘が継ぎたがらないという悩みである。

継ぎたがらない理由は「父親の背中を見ていて、あんな苦労はしたくない」「あのような立派な経営者にはなれない」という2つにほぼ集約される。情けない気もするが、気持ちは分かる。

一つめは、いつも父親(あるいは母親や親族)の苦労する姿を見て育ち、それがトラウマになってしまったケースだ。周囲のサラリーマン家庭に育った知人や友人に比べて、なぜうちの親だけがこんなに苦労しなければいけないのか――そう感じてきたことを簡単に否定するのは難しい。

二つめ、これはコンプレックスである。厄介なのは、先代が優れた経営者であればあるほど自分と比べてしまい、その分だけ劣等感が強くなるケースだ。そのため、自分が承継するなんて絶対に無理と、最初から諦めてしまうのである。特に、責任感が強いというか律儀な人ほど、このような傾向にあるようだ。

第三者としては「いずれは社長の座が転がり込んでくるのだからラッキー」と思うのだが、どうもそうではないらしい。承継をチャンスとは考えず、降って湧いた災難と思ってしまうのである。いずれにしても、後継者(承継する側の人)はかわいそうなくらいに落ち込んで、我が身の不運を嘆く。

だが、いずれのケースも、私のアドバイスはいつも同じ。それは「開発しよう」だ。

私は今まで、いくつもの事業承継を間近で見てきた。その多くはクライアントだったが、クライアントが関係している企業もあった。

この経験の中で、事業承継が円滑に行われて成功したほとんどのケースでは、間違いなく、そこに開発があったと感じている。それは製造業やものづくり業だけのことではない。流通業や小売業、サービス業でも同じことが言える。

ここでの開発とは、商品開発はもちろんのこと、事業開発であったり人材開発であったり、中には社名などを変えて企業のイメージを新しくしたりといったことも含まれる。

後継者が挙げる2つの継承拒否の理由

後継者が挙げる2つの継承拒否の理由となっている、先代の苦難や功績、その成果によって今の会社が在る。そして、その現実を認識している後継者は途方もない絶望感に見舞われるのである。それは、端的に言えば「自分には何もない」という無力感と、「何もしないのに受け継ぐなんてタナボタではないか」という罪悪感によるものだ。

だが、ここで問いたい。なぜそのように自分を追い込む必要があるのだろうか。

私のように無責任でズボラであれば、そんなことに悩まない。1回切りの人生、その全てをダメ元と思っている私からすれば、何があっても「チャンス到来」と思えるし、それでよいではないか。

こんなふうに書くと「それはおまえだけのこと。天井知らずのノー天気だからそう思えるだけで、一般の、それも正義感が強くて律儀な人にとっては大変なことなのだ」と言われるかもしれない。しかし、あえて言う。正義感があろうとも律儀であろうとも、会社を良くするために開発が絶対に必要なのは事実であり現実なのだ。

つまりこれは、先代あるいは後継者が起業したり承継したりするときの決意、「よし、自分のチカラで会社をもっと良くしよう」、それと同じである。そしてこれが、後継者が事業を引き継ぐときに必要な条件とも言える。

開発を進めるに当たって、社外にいるか社内にいるかは関係ない。他社という外から開発の準備をするもよし、社内にいて小さな規模の開発をするもよし。大切なのは、自らの意志と自らのアイデアで開発するということだ。誰かに依存したり誰かのアイデアをそのままもらったりするのでは、何の自信にもならない。

自分で決めて自分で考える。たとえ成功しなくても問題ない。うまくいかなかったというその経験こそが、次の開発への最大のモチベーションになるからである。

後継者が開発をすると、必ず自信につながる。先に書いた「自分には何もない」という無力感と、「何もしないのに受け継ぐなんてタナボタではないか」という罪悪感から解放されるのである。

昔の人は「かわいい子には旅をさせよ」と言った。子どもは甘やかして育てるよりも、親元から放して世間の苦しみやつらさ、痛みを経験させるのがよいということだ。それと同じで、開発も苦しみやつらさ、痛みが伴うものであり、それを乗り越えることが大きな自信になるのである。

さあ、後継者は開発をしよう。そして、先代(現・経営者)は一切任せて放っておこう。結果はどうでもよい。「開発に取り組むこと」。それが一本立ちへの原理・原則なのである。

えっ、私の事業承継はどうなっているか? 改めて考えてみると、ずーっと開発し続けているのは、実は、私自身が後継者になりたいからかもしれないな……(笑)。

マルカン食堂の奇跡

岩手県の花巻にマルカン百貨店というデパートがあった。十数年前だろうか、そのデパートの名物を食べに行っことがある。

マルカンの名物とは、食堂のソフトクリームである。なぜ名物かというと、何しろ「でかい」のである。普通の量の3倍ではきかないぐらいに大きい。しかも、スプーンが付いてこない。どうするのかというと、テーブルに常備してある割り箸を割らずに、それをスプーン代わりにするのである。その食べ方もまた、名物である。

2017年に入り、その名物を再び食べる機会があった。デパートは2016年に閉店しているのだが、食堂は以前と同じ場所、マルカンだった建物の6階で営業しているという。

それを聞いたときは「どう考えても青息吐息」と思った。だが、行って驚いた。以前行ったときと同じ、いや、それ以上にお客さんでいっぱいだったのだ。

聞けば、マルカンの食堂はいつもお客さんでいっぱいで、それが当たり前なのだそうだ。しかも、文字通りの老若男女だという。老いも若きも赤ちゃんを抱いたヤングママも学生も、それも小学生から高校生までと、とにかく地域の住民全員が毎日来るのではないかというほどのにぎわいだという。

地方の地元資本のデパートの多くは、売り場をのぞけばお客さんはまばらである。いや、まばらというよりも、いないという方が近い。それが、地方デパートの現実である。

最初にマルカンに行ったときも同じだった。だから、マルカンに行こうと言われたとき、正直、まだ営業しているのかとビックリしたほどだったのである。

それが、デパートは閉店したのに食堂は残っていた。しかも、その食堂はお客さんでいっぱい。それは奇跡ではないかと思うのだ。

冷静な戦略と才覚があったのである

地元優良資本の経営であるこのデパートを閉店したのは、老朽化に伴い耐震基準を満たさないと診断された際に改修を断念したためだ。無借金のうちに清算するという、ある意味で立派な判断だったと思う。多分、従業員にもそれなりの退職金などを用意して、それこそきれいな幕引きだったのだろう。

ところが、食堂だけは何とか残してほしいと立ち上がったのが、地元の女子高校生だった。駅前や目抜き通りに立って署名活動をしたというが、今どき、そんなことがあるのかというくらいに素晴らしい話ではないか。そしてそれを見た、これも地元の林野業の若手経営者が女子高校生たちの意思を引き継いだというのだから、もう映画にしたいぐらいのドラマ、ロマンである。

引き継いだ彼がやったことは単純明快だ。食堂以外のスペースには手を着けずにそのまま放置したのである。

1階には、6階にある食堂に誘導するためにつくったコミュニティー的なお店がある(1階に何もないと入り口もなくなるから)だけで、2階から5階までは防火シャッターを下ろしたままにしている。

お客さんはエレベーターに乗って6階に上がるが、休日や祝日はそのエレベーターのキャパを超えてしまい6階までの階段に行列ができるという。それだけ多くのお客さんが来るということだ。

これもすごい話であるが、もう一つすごいのは、なぜデパート内に“シャッター通り”をわざわざつくったのかということ。そこに、引き継いだ経営者の冷静な戦略と才覚があったのである。

このデパート、売り場は不採算だが、食堂はずっと黒字だったという。だから、食堂だけであってもしっかりと営業すれば、これだけお客さんが来るのだから健全に経営できる――そう読んだのだ。一方で、赤字のもとになっていたさまざまな設備は全部閉鎖することにした。そしてお客さん用の駐車場は食堂に来る人に対しても有料とするとともに、お客さん以外にも有料で貸し出したのだ。当たり前だが、不採算部門をきちんと処理したのである。

あらためてメニューを見たところ、目新しいものはなかった。ソフトクリームは今でも名物だが、ほかに奇をてらったり安売りしたりしているメニューはない。ただただおいしくてしっかりしたメニューなのだ。この値段は安いと思うようなボリューム感はあるが、やはり勝負所はそのおいしさ。手を抜くことのないメニューで勝負している。

それを、開店して以来、数十年も続けてきたこの食堂は、大げさではなく、地域にとって誰もが知る“マイキッチン”的な食堂だったのだ。

新しい経営者はそれに気付き、採算も雇用も継続できると判断した。しかも、改装は無借金で賄ったというのであるから、立派と言うほかない。

このマルカン食堂(復活後の店名は「マルカンビル大食堂」)の奇跡は、私たちが忘れていた事業の本質を見事に具現化しているのではあるまいか。

良いものをしっかりと提供するという当たり前のことを愚直に続けるマルカンビル大食堂から学ぶべきものは、実に多い。

だから一緒にマルカン食堂に行こう! あなたも大いに触発されるに違いない。

ただ、ソフトクリームはシェアにさせてほしい。3人分以上の量は、私にはもう無理。残念だが、私の胃袋にソフトクリームの大盛りは入らない。だが、スパゲティのナポリタンにトンカツがのったメニューはいけそうだ。これをさかなにビールで乾杯しよう。

マルカン食堂に乾杯!!

ほくろ毛は抜くな

開発にもほくろ毛がある。ほくろから生える、多くは産毛などとは比べ物にならないほど立派な毛だ。縁起がいいものなので「抜いてはいけない」ともいわれる。

今回は、開発にもほくろのような部分があり、そこから生まれるモノやシステムはほくろ毛と同じで抜いたり切ったりしてはいけない、ということを話したい。

ほくろの正式名称は「母斑細胞母斑(ぼはんさいぼうぼはん)」というのだそうだ。にわか勉強で知ったのだが、何とも不思議な名前である。皮膚内でメラニン色素を生成するメラニン細胞が変異して母斑細胞という別の細胞が出来上がり、それが腫瘍をつくる。これがほくろの正体だ。ただ、腫瘍といっても良性なので心配無用、安心してほしい(ただし、ほくろに似た悪性腫瘍もあるので注意)。

で、このほくろに生える毛がほくろ毛なのだが、皮膚に毛穴があるように、ほくろにも毛穴がある。ほくろがある部位はメラニン細胞の動きが活発なので、そこの毛穴から生えてくる毛は濃いだけでなく、長くて太い「剛毛」となるのである。

ほくろ毛が開発にもあるというのは、開発プロジェクトにもほくろのように濃密な部分があり、そこにヒト・モノ・カネという栄養素が供給されると、そこから生まれるモノや技術、ノウハウの生成量も豊富になるからである。そして、それはそれで開発における特別な成果物であると思うのだ。

また「抜くな」と言うのは、仮にそのプロジェクトが思うような成果を上げなかった(新事業や新商品にならなかった)場合でも、それは特別な成果物なのだから否定したり廃棄したりするような、何とももったいないことをしてはいけないという意味である。

今は役立たなくても、将来きっと…

開発を深堀りしていくと、本来の目的とは違う「興味」に出合うことがある。言い換えるなら、最初に目指した目的とは異なる方向に開発の矛先が向いていくということだ。でも、それはよくあること。開発者にとって面白い方が面白いわけで、そうなってしまうのは当然である。

最初は「これって面白いよな。やってみようじゃないか」といった軽いノリで横道にそれていくが、その先で新しい知見や発見に出合うとますますその興味は加速し、いつしか没頭していくことになる。この没頭によって開発は進み、モノも技術もノウハウも特別に進化していく。

だが、それが当初目指した新事業や新商品に結実しなかったとき、それを否定し廃棄したいという気持ちになることがある。

なぜか。

それは、没頭することで進化したモノや技術、ノウハウが、特別あるいは格別な成果物であるという認識がないからだ。開発者にとって新事業や新商品を作ることは任務であり、そこに結び付かなかったらダメだと思ったり無関心になってしまったりする(あるいは、それを装う)ことはよくある。

または「失敗した」という苦い思いからくるのかもしれない。うまくいかなかったから、ほくろ毛も良くないものと思ってしまうのである。

しかし開発におけるほくろ毛は、濃密なものから生えた毛である。特別であり格別な存在なのである。しかも、今は役立たなくても、将来きっと、いや、必ず役立つものになる。

何より、開発者自身が興味を持ったということは顧客のニーズに近づいたとも言えるわけで、それは、開発においては意味のあることなのである。よく言っていることだが、開発者も顧客の一人である。供給側も家に帰れば生活者・消費者であり、その立場は顧客と同じだと思えばよい。

だから、ほくろ毛はニーズに近い成果物(モノや技術、ノウハウ)であり、決して抜いてはいけないのである。抜かずにおけば、いつかほくろ毛の成果を使って素晴らしい新事業や新商品を開発することができるかもしれないからだ。

ところで、私のほくろ毛はどうなっているかって? もちろん、ほくろ毛だろうと何毛だろうと、私にとって毛は大事。抜こうなんて考えたこともないし、とんでもない。だって、放っていても抜けてしまうんです、トホホ…。

仕事は創るもの

こちらからのアポイントにいつでも応じてくれる人がいる。いつもそうなので、不思議に思って尋ねてみた。

「失礼ながら、毎日、出社されているのですか?」

「いいえ、社員としての籍はありますが席はありません」

何か笑い話のようなやりとりになってしまったが、要するに、正社員だが毎日出社しなくてもよく(時々出社して報告するらしい。ちなみにこの会社は一部上場企業)、自分で決めたプロジェクトを自分のペースで進め、それを会社の成果にするのが仕事だというから驚いた。

昨今、「働き方改革」などと新しい働き方が模索され、それをどのように進めるかといった悩みを持つ企業が多い中、その先の先を行く、働き方はもちろん、仕事自体を自らつくっているというのだから、何という先進性だろう。

この人の仕事の詳細は言えない、いや説明が難しくて言えない、というのが正直なところ。何をしているのか一口では言えないくらい、実に様々で多様なのである。強いて言えば、クリエーターとかプロデューサーと呼ぶのだろうが、とにかく多才な人だ。面白いと思えばどこにでも飛んでいき新事業や新商品のネタを仕入れているというのだが、掛かる経費は会社持ちだから、自由社員とでも呼ぼうか。

誰もが思うだろうことを聞いてみた。

「どうしてそんなことができるんですか?」

「自分の所属は新事業開発部で、事業を起こさなくてはいけないので『何でもあり』でやらせてくれないとできないと言ったら、そうしてくれました」

また驚いた。これだけ自由にさせてくれる会社の度量がすごいのか、はたまたこの人の実力が飛び抜けているのか。その回答が、…

「自分で仕事を創っているのですから当然です」

であった。本当にサラリーマンなのかと疑う始末である。

誰にも言われることなく仕事が始まるのである

会社が取り組むべき事業を確実に起こすためには、社内のシガラミから解放される必要があり、そのために完全自由にしてもらう。それと引き換えに(というか、その成果として)新事業を提案している、というのである。

そうはいっても、必ず管理されるのがサラリーマンの定めである。だから、なぜそれだけ自由にさせてくれるのかと畳み込んだ。

「それは、自分が仕事を創るからです」

何か禅問答みたいになってきた。要するに、自分で仕事を創るので、その仕事はすべて自分が管理しなくてはならず上司も部下も不要、だから全部自分で決めて自分で実行している、それに初めての仕事を創るのだから誰にも経験がなく、従って、管理することもできないのは当然――ということだ。

ここまで言われて納得ができた。

自らが仕事を創るということは、そのすべてを自分で管理し、自分のペースで進めるということ。だから、こちらからのアポイントに対して、それが必要なら合わせるし、意味のない会合なら行かない。それだけのことだったのである。

考えてみれば、私たちは誰かに言われて仕事をするのが一般的だ。それも、会社なら上司から言われ、その上司もその上司に言われ(指示あるいは命令され)てやっているのである。

ところが、自分で新しい仕事を創ると誰にも言われることなく仕事が始まるのであるから、当たり前だが、自分で管理し自分のペースで進めるしかないのである。

この人のように、誰もが新しい仕事を自分で創ることは難しいだろう。だが、その意識は持つべきではなかろうか。言われてやるのではなく自分で仕事を創れば、誰にも管理されることなく自分のペースで進めることができるようになる。そして、それが会社の利益につながるのなら、これほど素晴らしいことはない。

私は、この人のようになりたいと思う。

……そうか、だから、私はコンサルタントになったのだ。なんちゃって(笑)。

ハズな仕事

相撲の取り口の一つに「ハズ押し」がある。ハズは、親指を立てて他の4本の指をそろえて伸ばした手の形のこと。このハズにした手を、相手の脇の下や胸、腹などにあてがって、すくい上げながら押し出す技をハズ押しという。

このハズは「筈(矢筈)」から来ている。筈は弓の両端にある切り込みのことで、弓に弦(つる)をつがえるための部位である。筈がなければ弦が動いたり、外れたりしてしまい、矢を飛ばすことができない。そして矢筈と弦とがよく合うところから、当然そうなるべき道理であることを示すという意味も持ち、例えば「知っているはず」「行くはずはない」などというのである。

さて、私は仕事においてもハズがあると思っている。日常の仕事や事業を進める中で、ぴったり合って収まりのよい業務形態というか仕事術というか、それを「ハズな仕事」と言いたいのである。

例えば「資格」はハズな仕事と言えるだろう。

弁護士や弁理士は、法律や知的財産を扱う業務に必要な資格である。逆に、資格がなければ法律事務や知的財産権の出願代理などはできないわけで、まさにハズな仕事である。

それから、建築物に施工される電気配電装置が正しく取り付けられているかを検査・管理する電気管理技能士資格もハズな仕事だ。この検査を受けなければ、建てた建築物に人が住むことはできない。

ハズを組み込まないとうまくいかない

モノにもハズがある。

話題のドローンにはフライトコントローラが、ハイブリット車(HV)や電気自動車(EV)にはパワーデバイスがいずれも欠かせない装置・部品、ハズなモノである。HVは数百V/数十Aという大電流でモーターを制御するが、その制御半導体装置がパワーデバイスだ。そして、このHVやEVに欠かせないパワー半導体がますます市場を拡大させると、期待されている。

私は優位に仕事を進めようとするなら、そこには必ずハズを組み込まないとうまくいかないと思っているし、むしろ、そうあるべきだと考えている。

事業や商品を開発するだけでは、それを上回る新事業や新商品が現れたらすぐに追いつかれて抜かれてしまう。だが、仕事の進め方や事業、商品・製品の中にハズを組み込んでおけば、ハズはそう簡単には外せない(省略されない)ので事業や製品は強いものとなる。

相撲の話に戻ると、ハズ押しがうまい力士は多くが上位に出世するようだ。ハズ押しされた力士は体が浮き上がり、あれよと土俵を割ってしまう。

よく考えてみると、ハズ押しは非常に合理的な攻め技である。相手の身体に組み込まれるように手を筈の形にしてすくい上げることで、攻撃力が集中するのである。

だが、今どきの相撲界には左ハズや右ハズ、もろハズなどを駆使する名力士が少なくなったように思うのは私だけか。これは技量不足によることは否めないだろう。

それに、大形力士が台頭し技よりも体重で勝ち上がるような相撲も、見ていて面白くない。

会社を大きくすれば強くなると思っている経営者は多いだろう。そのような経営者は当然、ハズなビジネスなど考えることはない。

だが、大きくてもハズがなければ、それはもろいものだ。力士は少しのケガや体調不良で負けが込むようになり、会社は業績不調ですぐに倒産の危機に陥る――。

いかがだろうか。仕事にもハズがあり、そのハズがうまく組み込まれると事業や商品は強くなり、そう簡単に廃れることはないのである。

ところで、我が社のハズはどうかって? う~ん、それが問題なのだ。最近、「こんなはずじゃなかったのに」と思うことが多いのです。ハズカシイ……。

大樹から離れよう

「寄らば大樹の陰」とはよく言ったものだ。大樹になりたいが自分はなれない。でも、せめて大樹の陰にいれば何とかなる……と、多くの人は考えたのである。

確かに、大樹のような大きくて強そうな者(会社)の陰にいて強風や豪雨を避けるのも一つの戦略・選択肢ではある。だが、最初から大樹に世話になるのは何か寂しい。昔は、学生が「末は博士か大臣か」と、志を立てた時代があった。しかし、どうもこの頃は「寄らば大樹の陰」と言ってはばからない若者が増えたような気がしてならないのである。

そんなことを言うおまえ、これまで大樹に寄ることはなかったのかと聞かれたら、キッパリ「ない」とは言えないが(笑)、大筋では、いつかは大樹になりたいと考えてきた。

ある場で、就活生の話になった。何でも、志望する会社に提出するエントリーシートの書き方が重要で、それで面接できるかできないかが決まり、その上で内定が出るか出ないかが決まるという。そのために最近は、エントリーシートの書き方を教える塾が存在し、うまく書けるように教えてくれるというのである。そして、うまく面接にまでこぎ着けたら、面接官はそのエントリーシートに基づいた質問をするだろうという予測を基に、質問の内容と答え方までを教授するというのだから、何とも至れり尽くせり。そんな時代になったというのである。

しかし、それでいいのだろうか。エントリーシートの書き方が上手になり、それが効いて入社できたとして、本当にそれでいいのだろうか。

私が言いたいのは、エントリーシートの書き方よりも、会社を選ぶときに自分はその会社でどのような仕事をしたいのか、その志望を明らかにするのが原理・原則であるということである。

最初から大樹の陰を望むのはいかがなものか

多分、優良なエントリーシートを書くのは、主には大会社に行くための手段であると思うのだが、それは何よりその大会社ならつぶれることもなく安泰である、つまり「寄らば大樹の陰」に入りたいという願望ではなかろうか。

つまらぬ詮索をするなとおっしゃる向きもあろうが、これから社会人になろうという若者が最初から大樹の陰を望むのはいかがなものか、さらには、自然界に例えれば最初から大樹の下の草木になろうというのはいかがなものかと、あえて申し上げたいのである。

森を見れば分かる。大樹の下の草木には日が当たらないから、当たり前だが大きくなれずに、やがてはそのまま枯れていく。つまり、最初から大樹の陰にいるというのは、ずっと日陰にいるということなのである。だが、大樹になるのを最初から諦めて、ずうっと小さな草木でいたいと本気で考えている人など、果たしているのだろうか。

私は極めて前向きでかつ楽天的な物の見方しか知らないので、そんな人がいるはずはないと思っているが、もしもおられるのなら申し上げたい。

小さな草木に甘んじること、それ自体が大きなリスクではあるまいか。根っこが弱く幹も細い草木はちょっとした風雨にも負けて、倒れたり流されてしまうではないか。

だから、大樹になる、あるいは大樹のいない原野に根っこを張るのがいいのである。そこには大樹がないのだから日照が良く、深く張った根っこと強靭な幹がいや応なく形成され、その結果、風雨にも耐えられる樹木となっていく。

それが、自分はどのような仕事をして、どのような未来を創るのかを決めることなのである。

草木になりたいのか、本物の樹木(大樹)になりたいのか、その志を立てること。これが、エントリーシートに書くべきことなのだ。

ところで、私はエントリーシートを書いたことがない。就職したことがないのだから当たり前だ。しかし、人生はいつ、何が起こるか分からない。だから、誰か高齢者再雇用向けのエントリーシートの書き方を教えてくれないか? なんちゃって(笑)。

右肩下がり

会社の売り上げというのは、とにかく右肩上がりでなければいけないと、私たちは思っている。確かに、右肩上がりは会社が隆盛になっているように見えるしカッコいい。だが、それは、本当なのだろうか。

というのは、私は右肩上がりでずっと伸び続けている会社を見たことがないのである。自動車で世界一になったあの会社にも売り上げが落ちたときがあるし、利益が減ったときもあるではないか。私のクライアントの業績も、時に、売り上げが落ちても利益が増えたり、逆に売り上げは伸びたのに利益が出なかったりしている。

要するに、売り上げも利益も右肩上がりだけというのはなく、上がったり下がったりの山谷(やまたに、凸凹)があるということだ。

そこで私は、売り上げには右肩下がりがあってもいいと考えた。もっと言えば、売り上げが落ちたときに、それをチャンスと考えるのはどうだろうか。

思い出すのはリーマン・ショックである。あの時は、実際に売り上げを伸ばした企業などほとんどなかったのではないだろうか。実際、私のクライアントの多くが、いや、ほとんどが売り上げを落とした。落としたどころか「無くした」と言ってもいいくらいに落ちた。今だからこそ言えるが、本当に売り上げが地に落ちたのである。

だがそんな中、「こうなっては何をやっても売り上げは立たないのだから、いい機会と思って工程改善や設備改善を一気にやってしまおう」と、まるで開き直ったように降り掛かった不幸を前向きに切り返した社長がいたり、「もうやることがないから草むしりをしよう」と工場の周りの草刈りをして周囲の住民に喜ばれた会社もあったりしたのである。これこそ、売り上げも地面もきれいに平らになったということか(笑)。

だから「診る」のである

申し上げたいのは、売り上げが下がったときにこそ、やるべきことがあるということである。売り上げが下がったとき、ここをチャンスと見るのか、それとも嘆くのか。それを「診る」のが原理・原則だと思うのである。

売り上げが右肩上がりでいるとき、多くの会社は業績が良くなっていると考えてしまうし、何よりも気分がいい。しかし、一見、順風満帆な姿のその陰に、思わぬ落とし穴や予期せぬ課題、さらには難題が待ち受けているのではあるまいか。人間で言えば「体調万全で絶好調!」と思っていた直後、人間ドックに行ったら重大な病気が見つかって即入院……そんなこともあるのではないか。だから「診る」のである。

あえて言いたい。私は、右肩上がりは危機の前兆現象だと思う。誤解を恐れずに言うと、右肩上がりのときは浮かれてしまって今しかできない、やるべきことがかすんでしまい、その機会を失ってしまう危険がある。

もっと言えば、右肩上がりにすることで会社に決定的なダメージを与えるような問題を先送りする、いわゆる粉飾経営に手を染めることもあるではないか。

最近、大手や中堅企業の多くが売り上げを重視する傾向が強くなったと感じるのは私だけだろうか。よく見れば、過去にあれだけの業績を誇っていた会社が起こす事件の大半は、売り上げを多く見せ掛ける粉飾である。あるいは、利益を捏造するために下請け企業をいじめる経営も同じこと。自分勝手な右肩上がりのデッチアゲなのである。

だから、右肩下がりもアリなのだ。下がったとき、そこにチャンスがあるとみればいい。右肩下がりをよく見れば、自社に潜んでいた病巣が現れることもあるし右肩上がりのときには見えなかった利益が出てくることもある。

そう考えると、右肩下がりこそ経営基盤を固めるチャンスと言えまいか。

ところで、私の会社の業績はどうかって? 来たな、来た来た。そう聞かれるに決まっている。

実は、弊社の業績はとっくの昔から低空飛行を通り越して滑走状態なのである。離陸もしないし着陸もしない、ずっと滑走路を走っている状態なのである。

一体、このような状態を何と言えばいいのだろう。いっそのこと、右肩上がりも下がりもない「カタ(肩)ナシ」と言おうか……(笑)。

こころの化粧

「自分のポテンシャル(潜在能力)は見えない」と、人は言う。逆に、自分の能力を大げさに自慢するように言う人もいるが、そういう人ほど、言うほどのことはないように思う。

では、多くの人はすごい潜在能力を持っているのに、なぜ自分では見えない、あるいは分からないのだろうか。そもそも見えないから潜在能力というのだろうか。ひょっとして、これが原理・原則かも知れぬ。

この潜在能力を自らが発見して活用できるならラッキーだ。特に、開発における能力が存分に発揮できるなら、私とってはこれほどうれしいことはない。

さて、開発においては、アイデアがいかに出るかが勝負どころである。それも、新鮮で斬新で比類なきものがよい。言い換えれば「突拍子もない」ということだ。

突拍子もないアイデアを出す人は、普段から突拍子もないことを言ったり、服装が変わっていたり、逆に何の頓着もなかったりするので、時に変わり者と言われる。

断定してしまうと誤解を招くかもしれないが、面白い芸人が派手な格好をしているのと同じだ。タレント(芸能人)は、中身も見た目も変わっているからそう呼ばれるのである。

対して、あまりアイデアを出さない人は控えめというか、無口なことが多いようだ。服装も目立たないようにしていて、一口で言えば落ち着いて冷静な感じである。

おとなしい仮面をかぶっているのではないか

誤解を恐れずに言うと、私には、普段から目立たないようにすることで、変な人(突拍子もない変わり者)と言われないようにしているように見える。つまり、本当の自分は面白いことを言う人なのにそうではない、おとなしい仮面をかぶっているのではないかと思うのである。

この、一見おとなしそうに見える人もアイデアを出すことがある。きっと、そのときには仮面を外し、素のままの、突拍子もない自分が表に出てきているのであろう。

多くの人は、変わり者に見られたくないという防衛本能的な意識が故に、せっかくの能力が潜在的になってしまっていると、私は思う。それは「突拍子もない、変なことを言うな」と言われる(誤解される)ことを、ほとんどの人が恐れ、嫌悪感を抱いているからではないか。要するに、能力はあるのに、誤解されるのが嫌で仮面をかぶり、能力を潜在的にしてしまっているのである。

ならば、潜在能力を引き出すには仮面を外す、素のままに振る舞えばいいということになる。ありのままに、言うなればスッピンの自分になれば、潜在しているアイデアが湧き出てくるのである。

スッピンとは、化粧をしていない顔を意味する。しかし、ここでの化粧とは、顔にするものではなく、精神的なものに対してするものだ。良く見られようとする意識、それが心の化粧である。

そして、この化粧を落とした途端、人の能力は顕在化する。つまり、潜在能力が発揮されるようになるのである。

さあ、化粧を落としてスッピンの自分を見せよう。何も恐れず、何を言われようともアイデアを出せばよい。自分が楽しいと思えば、それは楽しいアイデアであり、つまらないと思えば、それはつまらないアイデアなのである。

開発を共にする仲間がスッピンでアイデアを出し合えば、素晴らしいアイデアが集まるに違いない。

そうして、その中から皆が面白いというアイデアを、これまた皆のアイデアを付加して、さらに面白いアイデアに昇華させれば、それはそれは素晴らしい新事業や新商品が生まれることだろう。

ところで、私の潜在能力はどうかって? ははは、私はこの仕事を40数年しているのであるから、潜在にしても顕在にしても能力はもう枯れ果てた。

だが、心も体もスッピンピンで健在でもあるのだ。へへへ。

ビズ呑み

いつかコラムで「三上」について書いた(「三上で行こう」参照)。三上とは「馬上(ばじょう)」「枕上(ちんじょう)」「厠上(しじょう)」から成る、アイデアが湧き出るときの原理・原則である。

馬上とは馬にまたがりユラユラとしているとき(現代ならドライブか)、枕上とは枕の上でウトウトしているとき、そして厠上(厠はかわや、トイレのこと)とは厠(かわや)つまりトイレに入っているときである。いずれも、心身ともにリラックスしている状態にあることが多い。

先のコラムにも書いたが、私は、この三上を物の本から知った。中国は宋の時代、今から約1000年も昔に活躍した欧陽脩(おうようしゅう)という政治家が「およそ三上とは、自分が文章を練るのに最も適した場所である」と書き残していたのである。それを読んだとき、私はまさに「目からウロコとはこのことか!」と思うくらいに納得したことを覚えている。アイデアが出るその瞬間とは、一体、どのような状態なのかを知りたいと思っていたし、それは私の命題でもあったからだ。

この三上という原理・原則は、現代でも変わらない。だから、私は日常的に心身共にリラックスすることを実践しようと努めている。しかし最近、その三上に加えてもう一つの「上」があると思うようになったのだ。それは「呑みの席」の上、つまり、「呑上(どんじょう)」である。

呑みの席というのは、それも気の置けない友人や仕事仲間と一緒に呑むときは、まさに三上的リラックス状態で、何の遠慮も上下の差別もない。お互いに、心身共に解放された状態にあるのである。

そして、この呑上は思わぬアイデアが湧き出る場なのだ。アルコールが入って脳ミソも酔っぱらっているのにアイデアなんぞ出てくるわけはないとおっしゃる向きもあろう。しかし、出るのだ、これが。

つい最近もこんなことがあった。

心を解放して聞いてくれれば…

新電力に参入しているある会社は、電気もガスもオールインワンで安くなるという仕組みでグイグイ売り上げを伸ばしているが、実は他にも売りがある。それは、飲食店や公共施設、学校などの施設で特に得になる仕組みで、聞けばビックリするほどの効果がある。この節約ノウハウが売りになっているのだ。

これは特に飲食店、それも外食産業的なところで効果を発揮する。しかし、少々専門的な内容になることもあり、簡単には理解してもらえないことが、営業におけるネックになっていた。上手な営業マンならポイントを分かりやすく説明できるのでアッサリと売り込めるだろうが、ただ説明するだけでは聞く側が構えてしまうことが多く、ポイントが伝わらないということらしい。要は、心を解放して聞いてくれればすぐに分かるような話なのだが、それが難しいのである。

この現状をどうしようかと、居酒屋でその会社のご担当と呑んでいたところ、呑むほどに酔うほどに「じゃあ、営業として行くのはやめて、その飲食店で大いに呑んで、酔っぱらった勢いで話をすればいいじゃないか」なとど、何とも乱暴というかふざけたというか、そんな答えになっていったのである。

しかし、これがヒョウタンから駒だった。「それはいい。本当に酔っぱらうのは困るが、そんな感じで営業をしよう」と、本気で「呑みながら営業」に取り組むことになったのである。

よく考えると、このやり方は的を射たものである。営業する側も、最初は客として行くのだから敷居が低い。そして、飲食店が理解すれば、大いに節約になって利益が増えるのだからうれしいに決まっている。最初からお互いに心を開いて話せば(呑めば)話はすぐまとまるのである。

その昔、いや、今もそうだろうが、ビールやウイスキーメーカーの営業マンは、とにかく飲食店を回って自社製品のビールやウイスキーを、ちゃんとお金を払う客として飲み続けたのだそうだ。

製品を売り込むのではなく、客として浴びるほど呑む。それを繰り返すうちにお店の方も贔屓(ひいき)にしてくれるようになり、その結果、そのメーカーの製品をたくさん買ってくれるようになるのだという。

第4の三上たる呑上は、「名前がいただけない」と誰かが言ったので「ビズ呑み」ということになった。

面白いことだ。呑めばのむほど面白いビジネスが始まるのだから、これからも、やはり呑むしかないのである(笑)。

大いに呑んで、楽しいビジネスを創ろうではないか。

十次産業の時代

「六次産業で行こう」。そう書いたのは、コラム「【Vol.82】六次産業 」(システム・インテグレーションの連載)である。

一次産業とは農業・林業・水産業で、二次産業とは鉱産物や農林水産物などを二次的に加工する工業や建設業、そして三次産業は商業・運輸通信業・サービス業など一次と二次産業以外の全ての産業を指す。この一次・二次・三次を足すと六次となる。つまり、一次・二次・三次を連続的につないで一体化する産業を六次産業というのである。

具体的には、東北の山深い所で牧場を営む畜産業が、搾乳した牛乳を二次加工してアイスクリームやヨーグルトを作ったり、共同で立ち上げた精肉加工場で肉製品を作ったりして、それらを自社が経営するレストランで調理して食べてもらうという、まさに、一次・二次・三次を連続一体化した事業を展開しているという例がある。それまでほぼ一次産業しかなかった地域が六次産業化することで事業者数が増えたため、当然、雇用も増え、その地域は一挙に活性化したという。

また、もともとは運送業者であった会社が一次産業を立ち上げ、農作物や海産物を加工してスーパー向けの食品にして配送するにとどまらず、スーパーの陳列棚に並べる作業までを行うという事業者も現れている。この事例では、運送業という三次産業の物流業者が一次・二次を取り込んでつなぎ、それを一体化したことによって他の物流業者を大いに刺激した。

その結果、今では、その調理加工食品は大手居酒屋チェーンのメニューにまで及んでいるという。この運送業者は深夜に食品を店に運び込んで棚に並べるだけでなく、什器や食器もきれいにする。だから、明くる日に出勤してきた居酒屋の従業員は、洗浄されたお皿やお椀などの食器に盛り合わせて配膳するだけで済む。

つまり、従来なら居酒屋の従業員がやるべき什器の掃除や食器洗い、さらには肝心の調理までもしてあげているのである。このような業態を、一体、何と呼べばよいのであろうか。間違いなく言えるのは、ただの運送業でない、ということだ。

六次産業について書いたときから十数年が経った今、十次産業の時代になったと、私は言いたいのである。一次・二次・三次産業があり、その後に四次産業ができた。これらを足すと十次産業だ。

この四次産業とは、何だろうか。

一次から四次までをつなげると…

空間の場合、縦・横・高さという3つの座標で表す三次元に、4つめの座標となる時間を加えたのが四次元となる。それと同じように、一次・二次・三次という産業の次元に、VR/AR(仮想現実/拡張現実)という四次元の産業が出現したと、私は思っているのである。

分かりやすい事例で説明しよう。

昔、図面は製図板という板の上で描いていた。例えば直角の線は、T定規と呼ぶTの字形の定規を使っていた。それが、コンピューターで作図できるようになり、マウスの操作だけで図面を描けるようになったときにはビックリしたものだ。今では三次元の図面が当たり前になり、マウスの操作でワークを拡大/縮小することはもとより、ひっくり返したり転がしたりすることも容易にできるようになっている。

そこに、私は四次元の世界の始まりを見たのである。ひっくり返したり転がしたりするその先には、ワークに人が侵入したり、本来見えるはずもない情報が一覧できるVR/ARがある。このような技術やシステムを使う産業が四次産業なのだ。

そして、それはもう始まっている。

簡単なヘッドマウントディスプレーやメガネを着けた人が三次元の画面の中に入っていき、そこに見える物の横を通ったり下をくぐったりできるのである。

また、まだ完成していないクルマの運転席に座り、あたかもクルマを操作することができるシミュレーターもある。本物を作らなくてもそのクルマの操作性が体感できるのだから、その体感だけで買ったつもりになり、本物のクルマに乗る必要がなくなった――ということもあるかもしれない。

それはすなわち、VR/ARは物ではないが商品であることに違いはないということになり、1回の体感に対して価格を付けられることになるのではないか。

既に四次産業化は始まっていて、今は、一次から四次までをつなげて一体化した十次産業の時代になりつつあるのである。

先に書いた六次産業に邁進している事業者は、この四次産業を取り込んで、間違いなく十次産業化を目指すことになるだろう。そのとき、彼らと一緒にやるのか、はたまた敵対して消耗戦に陥るのかというと、答えは前者に決まっている。

さあ、六次産業化した事業者と手を組んで、十次産業というこれからの産業を創ろう。

そして、世界初の十次産業立国を目指そうではないか。資源の少ない我が国が、VR/ARという新しい産業を興して世界に展開するのである。

想像するだけでもワクワクするではないか。いや、これこそ現実にしよう。

会社の生い立ち

会社にも誕生日がある。自分の会社(事業体)がいつ生まれたか、なので、登記申請を行った日である設立日、あるいは、法人化する前に業務を行っている場合には、その仕事を始めた日である創業日が、会社の誕生日と言えよう。

設立日は、法人として登記を行うときに書き込むので絶対に覚えている。というか、記録に残る。創業日については、特に苦労して企業を大きくしていった経営者は忘れることはないだろう。

誕生日があるということは、その人には両親がいるということになる。だが、残念ながら親が特定できないという不幸な人もいる。人は欲しいと願って子どもをつくる(ことが多いと思う)が、望まない場合もある。それをどうこう言ったところでどうにもならない。これが人間の性(さが)ということだろう。

しかし会社の場合、誰がどのような目的でつくったのかが不明なことはない。ここが人と会社の誕生における違いというか、最も異なる創生の事由(事の訳)である。

私は、会社の誕生とこれまでの経緯について、非常に興味がある。その会社がどうして生まれどうやってこのようになったのか。それを知ることに大きな意義があると思っているからだ。

前述のように、何の目的もなく会社をつくることはない。ペーパーカンパニーやトンネル会社などと呼ばれる会社もあるが、それはそれで立派(?)な役割がある。前者は数字(取引)のツジツマを合わせるためにある会社だし、後者は口座をくぐり抜けるだけ、時にマネーロンダリングまがいのことをする会社である。良いか悪いかは別にして、それなりに役割があるのだ。

生い立ちには、ドラマがあるのだ

まっとうな会社は、創業あるいは設立時に立派な目的と理念を明確にする。何をして、どうあるべきか。それが不明であれば、ただ儲かればいい会社ということになるが、目的も理念も定まらないからうまくいくはずはない。

だから、会社が生まれた時から今までのことを思い起こすと、その会社の根っこというか基盤というか、その会社の本質が分かるのである。

私は、いつもそこを知りたいと思う。なぜ生まれ、どうして成長し、そして今在るのはどうしてか。このあたりを知りたいのである。

一口で言えば「生い立ち」ということだ。それを知ることは、その会社のほぼすべてを知ることと同じになるのである。

スポーツ選手についても、同じようなことが言える。優れた選手の生い立ちには、ドラマがあるのだ。

例えば、天才的な技量を見せる小柄なサッカー選手。彼は、生まれてしばらくして小人症ということが分かった。そこで親は全財産を売り、借金を重ねながら超高額なホルモン剤を買い与えた。その両親に報いるため彼はまさに一心不乱で練習に打ち込み、その結果、身体のハンディを乗り越えて世界一の選手になった。子どもを愛する両親の元に生まれて世界一になったこの選手には、生い立ちゆえの事由があったのである。

このように、何かを成し遂げたりしっかりとした基盤を持ったりしている会社には、それぞれに生い立ちがあり、それを知ることは大いに参考になる。まして、その会社と提携したり協業したりしようとするならば、絶対に知らなければいけない原理・原則なのである。

しかし、多くのビジネスパーソンは、この大切なことを忘れているのではあるまいか。その会社がいつ生まれ、どのような苦難があり、それをどうやって乗り越え、そして今どうなっているのか。それを知りたいと思わないビジネスパーソンが多いのだ。過去のことなどどうでもいい、生い立ちを知ってどうなるのかと、今の売り上げや取引条件の駆け引きに明け暮れるだけ。だが、それだけではいかがなものかと、私は思うのだ。

さあ、相手の会社の生い立ちを知ろう。そして、その良いところを頂こう。最初から順風満帆で成長し続けている会社などあるはずはない。そこには必ず苦難の歴史があり、それを乗り越えたパワーとノウハウがあるのである。

ところで、私の会社の生い立ちはどうかって? 来た来た、そこを聞きたいのは分かる。しかし、残念だが、私の会社の生い立ちは、語るほどのことは全くない。学生時代に何となく始めて、ここまで何となく来てしまった――というのが本当の話。

だいたい、お付き合いの会社の生い立ちばかりが気になって、自社の生い立ちなんぞは考えたことがないのである。テヘヘ…。

自考率

言われた通りにするだけではもったいない。と、私は思う。せっかくの開発が消化不良で終わってしまうことがあるかもしれないし、指示されたことの上に自分のアイデアを重ねれば、もっと良い結果になることもあるではないか。

肝心なのは、言われるだけではなく、自分で考える比率を上げることだ。私はそれを「自考率」と呼び、開発をするならば、この自考率を上げることが大切だと言いたいのである。

しかし、「言われた通りにしていればそれでいい」と決めている開発者が多いのも事実だ。いや、多いどころか、何も考えずにそのままで済ます方がいいと考えている、自考率ゼロの人がほとんどかもしれない。

それが悪い、ダメだと言っているのではない。ただ、本当にもったいないと思うし、もっと言えば、言われた通りにしてうまくいかなかったら、それも、もっと良いアイデアがあるのに言わずにそのままにしていたとしたら、もったいないどころか「未必の故意*的言われた通り」になってしまうのである。

* 未必の故意:自己の行為で発生するかもしれない不都合に気付きながら、そのまま行為進めること。

大げさかもしれないが、言われた通りにするばかりでは、このように、未必の故意的なリスクが存在するのである。

ここで、あえてリスクと言うのには理由がある。最近、こんなことがあった。

言われたことだけしかしないので…

ある会社は、従来の事業を維持しつつ他分野にも進出したいと思っていた。そのとき、素晴らしいニーズに出合った。しかし、とにかくご担当がよろしくない。よろしくないというのは、ダメ(無能)という意味ではなく、ほとんど言われたことしかしないということである。

何かを指示しても「ハイ」と、返事はすこぶる良いのであるが、何せ、言われたことだけしかしないので、一から十まで分かるように指示しなければならない。そして、これが結構厄介なのだった。一を聞いて十を知ってほしいと言っているのではない。指示する人が伝えきれない余白の部分を、自分の知見やアイデアで埋めてほしかったのだ。それなのに、一を聞いて一しかやらない。

これはもったいないと思っていたのであるが、とうとう思わぬことになってしまった。なんと、新商品の開発をしていて、競合他社の動向を知りながら、それを上司はもちろん同僚にも言わなかったのだ。しかも、こちらが競合の後追い的なコンセプトの開発であることも知りながら、それを言わずに上司の指示通りの開発を続けたのである。

で、どうなったかといえば、それはそれは悲惨なもの。新商品のはずが二番煎じ、しかも知的財産権を侵害する恐れもあるというのだから、まさに踏んだり蹴ったり。さらには、もっと良いアイデアがあったのにと、後で言うのだから踏んだり蹴ったりどころか、倒れて動かない人に蹴りを入れるようなもの。犯罪とは言わないが、未必の故意であることは間違いない。

そう、この事例はもったいないどころか、周囲が悲嘆に暮れたのは言うまでもなく、回復不能なダメージを与える結果になってしまったのである。だが、よく考えると会社側にも問題があったようだ。

それは、日ごろの上下の関係が、言うところの上意下達(じょういかたつ)の一方通行であったということである。開発のスピードを上げるという目的が、有無を言わさずの上意下達では、言われた通りにするのが一番という雰囲気になってしまったに違いない。

後から何を言っても仕方ないが、何ともったいないことであろうか。この担当者がおじけづかずにものが言える環境にあったらと思うと、悔やんでも悔やみきれないではないか。なんとも切ない気持ちになってしまった。

だから、開発を進めるならば、いや、開発だけではなく日ごろの仕事をするときでも、自分なりに考えることを当たり前にしようではないか。

どんなに強制的かつ高圧的な上司に言われようとも、まずは自分で考えること、つまり自考率を上げることが肝心なのである。そして、未必の故意的な、悲惨なことにならぬよう、日ごろの上下関係の風通しも良くしよう。それが、原理・原則なのである。

ところで、私はどうかって?

ははは、私は自考率100パーセント。私の会社だから、私の上はいないし、口火を切るのはいつも私なのである。

えっ? ウソをつくな、1人、言いなりの人がいるだろうって?

う~ん、忘れていた。確かに1人、絶対の人がいた。実は私、家内の言うことには100パーセント言いなりになっているのである。ああ、くわばらくわばら…(冷汗)。

開発顔

「開発顔(かいはつがん)」という、開発をするときに意識しなくてはいけない顔の在り方があると、私は思う。

特別にニヤニヤしろとか、よそ行きの顔をしろとかいうのではない。開発の心構えというか姿勢をリードする、そのような表情を意識することが大切だと思うのである。

では、開発顔とはどのような顔なのか。

まず、大変そうなしかめっ面は違う。ヘラヘラと苦しいのをごまかそうとムリヤリ笑顔をつくるのも違うし、逆に、能面のように無表情なのもいただけない。

開発顔とは、一口で言えば泰然自若。ゆったりと落ち着いてギラギラとしない平常心であることが顔に表れている、そんなイメージである。

余計分かりにくくなってしまったかもしれないが、要するに、真正面を見据えてフラフラしない、周囲に安心感を与える顔とも言えようか。

クライアント先でたまに、何かを言うと、首をかしげて疑うような表情をする人がいる。本当にそれで行けるのか、その技術でこれが解決できるのかと、一瞬、疑うようなしぐさを見せるのである。技術者に多いしぐさであるが、これをやられると、いっぺんにその場にいるものすべての人が不安になってしまう。

時にはその矛先が私に向かい、私の言うことに疑いをかける人も現れる。もちろん私が間違っていたら謝るしかないが、まずは前向きに聞いてもらえないとガックリしてしまう。まあ、悲しみ嘆いて絶壁から飛び降りるようなことはないが、そうされると、かなり身にこたえることは確かだ(笑)。

泰然自若的な開発顔になればいいのである

だが、このようなとき、そこにいる誰かが泰然自若として「そうですね。やってみましょう」と自然体で言えば、その場に居合わせたほとんどすべての人は、同じように「そうですね」と頷き、開発が進む。

初めてのことに取り掛かるとき、誰もが不安になるのは当たり前。だが、特に開発チームのリーダー的な存在が、この泰然自若的な開発顔になれば、全員がスッと納得して情報を共有し、チーム一丸となって開発に取り組むことができるようになるのである。

私が若い頃は経験も実績も乏しく、それだけの信頼性がなかったので、かなり、このようなことをされた。自分が良いと思う提案をしても、その場にいる人が一斉に首をかしげてしまう、そんな経験を何度もしたものだ。

しばらくはこちらのせいだからと諦めていたが、いつからか、なぜ首をかしげるのかを考えるようになった。いや、こんな目に遭わされるのはたまらないと、自身の不徳を棚に上げて何とかしようと考えるようになったのである(笑)。

そんなとき、クライアント先で難しい話をしなければならなくなった。そこで、逆に平易な話であるかのようにわざとゆったりと落ち着いたフリをしたところ、思いがけず、その場の全員がうなずきながら聞いてくれたのである。

「これだ!」と、私は思った。ゆったりと落ち着いて話すことで、私の顔が泰然自若になっていたのだった。

後で考えての結論であるが、多分、それまでは難しい顔をして平易どころか、逆に話を難しくしようとしていたのではなかろうか。つまり、自信のない話をするときは、それを見破られないように小難しい顔をしてごまかそうとしていたのである。

そんな反省から、以降は泰然自若的な顔、つまり「開発顔」を意識するようになったのである。

いつも言うことが、開発では先の見えないときもあるし苦しいときもある。そのようなとき、特にリーダーたる者が同じように苦しい顔をしたらますます苦しくなってしまう。しかし、涼しい顔で穏やかに解決策を巡らせば、たちどころにその場は安心感に包まれて色々なアイデアが出るようになるのである。

昔、四国の小さな町の高校の野球部がわずか11人の部員でセンバツに臨み、準優勝を果たしたことで話題になった。その監督は、後に「名伯楽」ともいわれた名物監督であったが、実に開発顔だったように思う。球児たちに対して、いつも泰然自若で接していたに違いない。

さあ、開発をするなら開発顔で行こう。何事にも動ぜず、平常心を失わず、常に前向きな顔で開発に向かうのである。

ところで、私の顔はどうかって?

ははは、言うまでもなく私の顔は開発顔。正真正銘の、しかも、何も無駄のない、真ん丸の開発顔なのである。エヘン!

えっ、毛がないだけだって? ははは、余計なことは言わないで!(涙)

手土産を忘れるな

仕事で会社に伺うときに、手土産を持参することは多い。その際は、初対面だからよろしくと、相手が構えないような、たわいない菓子折りが定番のようだ。

実は私、手土産を持っていくことはあるが、初めて訪問する会社には、意識して別の手土産も用意する。

その手土産とは、情報である。

情報というと大げさかもしれないが、その会社に役立つ(であろう)、私から見たその会社の特徴や良いところなどを最初に申し上げるのである。

別に、ヨイショをするわけではない。本当に思うことを率直に申し述べるだけである。

私がそれをするようになったのは、若い頃、クライアントのご担当と一緒にお客さんを回っていて気付いたことがあったからだ。営業で行くときもあったし、発注先に下見に行くこともあった。時には、紹介を受けて表敬訪問的にも伺った。

そこで、ご担当が最初に何をするかというと、相手に手土産(いつもの菓子折り)を渡す。すると、相手は他の会社が来るときと同じ対応をしてくるのだった。

少し分かりにくい表現で恐縮だが、菓子折りを出すということは、他の会社と同じことをしているわけで、その時点で、他社と同じ扱いになってしまうことに気付いたということである。

そして私は、これを「もったいないな」と思ったのである。

第三者の意見は大いに参考になる

手土産を持参すること自体は、悪いことではない。しかし、手土産を持参するのは当たり前で、それを挨拶の一つのように差し出すなら、受け取る側は多分、それを一種のセレモニーとして受け止めているのではないだろうか。

セレモニーとは儀式・式典のこと。広く知られた公式行事や祭事のことである。だから、セレモニーから始まる会社訪問は、以後の話題も差し障りのない、つまり、たわいない(しっかりとした考えのない)会話に終始してしまうことが多いのではあるまいか。

訪問して、互いに良いことがあるようにしたい。そもそも、それが訪問の動機なのに、最初にたわいないことから始まってしまうのは、実にもったいないと思ったのだ。

そんな勘繰るような見方はやめようと思ったこともある。しかし逆に、当たり前に手土産を渡してから本質的な中身の濃い話題に持っていくのも、なかなか骨が折れる。だから、「ツカミ」が必要となる。それが私の場合、相手の会社をどう感じたかという「情報」なのである。

これには、訪問先の会社も喜んでくれることが多い。第一、同業や業界他社は知っているし分かっているが、異業種の、しかも初めて会う人から自社のことを聞くことはまずない。そもそも、自分たちが第三者からどう見られているのか、そんなことを聞く機会はほとんどないものだ。

だから、それを率直に語ってくれるとなれば、うれしいに決まっている。私の場合は、その会社にとっての同業や業界他社の情報を持っていることも多く、それを比較ではなく異なる点として話しており、それを喜んでくれているようだ。

よく「人のふり見て我がふり直せ」というが、第三者の意見は大いに参考になるし、ふだん気付かなかった自社の強みを知ったり、逆に自社の至らぬところに気付いたりすることもあるのではないかと思う。

ただ、この手土産は、会ったときに、直感的に言うか言うまいかを決めなければいけない。ここが、肝心といえば肝心なところである。なぜなら、他人の意見をそもそも聞きたくないと考えている会社もあるからである。

もしも、そのような会社にベラベラとこちらの感じたことを言おうものなら、それこそ返り討ちに遭う。「初対面から偉そうに言うんじゃないよ」とばかり、超険悪な雰囲気になる。「二度と来るな!」とケンモホロロ、取り付く島もないとはこのことだ。

しかし、今までの経験では、ほとんどの会社はおおむね好意的に私の手土産を受け取ってくれている。それはまさに、手土産冥利に尽きる。だから、これからも誠意をもって手土産を持参しようと思うのである。

以上、手土産にもいろいろあるが、「モノからコト」と同じように、感じたコトも手土産になることを説明した。しかも、相手のことをおもんぱかって申し上げたときの反応によって、相手の会社の体質が大体分かるという効果もある。「余計なお節介だ」という目をする会社と「ありがたい!」と喜んでくれる会社。どちらとご一緒するかは、誰の目にも明らかであろう。

ところで、最近私の手土産は飽きられているらしい。いつも、近所のきんつば焼きを持参するのだが、そもそもきんつばがよく分からないらしく、苦戦しているのである。

えっ、そうじゃなくて、偉そうに言うからだって? そ、そんなことを言われても……。じゃあ、有名なチョコレートにしよう! ……ダメだな、こりゃ(冷汗)。

ニッチの法則

ニッチ(niche)とは西洋建築の用語で、壁面をうがって(掘って、開けて)作った凹み(へこみ、くぼみ)のことである。ここに、彫刻や胸像、モニュメントなどをすっぽりと収めて飾ったのだ。

ここから「ニッチ市場」という言葉が隙間や適所という意味で用いられるようになったわけだが、飾るものの寸法に合わせて凹みをうがつので、その凹み自体は主役ではない。中に入るものが主役である。

つまり、ニッチとは中に入るものにとって最適な空間を指しており、ニッチ市場は事業をする企業にとって最高に居心地の良い市場とも言えるだろう。

だから、ニッチ市場に提供する製品・サービスを開発した企業は、真っ先に、最適なニッチ市場とはどうあるべきか、自社にとって最も居心地の良い市場とはどういうものか、そのビジネスモデルを決めなければならない。

私は、このニッチ市場というかニッチビジネスには法則があると考えている。市場のサイズはもちろん、提供する製品・サービスの条件や特徴、そして何よりも、事業の進め方には法則があり、それは原理・原則でもある。これを私は「ニッチの法則」と呼んでいる。

この市場は、ニッチ(ここでは隙間の意味)なので普段から目立たず、ほとんどの人が気付いていないところである。あるいは、気付いているとしても興味がないか興味が湧かない、一見、つまらなそうな市場だ。隙間だから見えにくいのか見えても小さいし窮屈そうだからかは分からないが、いずれにしても、誰もが一斉に勇み立つとは思えない。

しかし、誰かが「おやっ」と気付き、続いて多くの人が「いけそう!」と感じると、一斉に参入する市場でもある。そして、皆が群がると「ブーム」になってしまい、もはやニッチではなくなってしまう。まるで禅問答のようだが、ニッチビジネスというのはそれだけ難しいのかもしれない。

だが、このニッチビジネスで成功している企業をよく観察してみると、そこには法則があり、見事に、その法則にのっとって成功への道を歩んでいることが分かる。

その法則とは次の3つだ。

守ることが難しい、成功への3つの法則

第1の法則「職人技を提供する」=高度かつ高品質の製品・サービスを、職人技をもって提供することにこだわる

誰でもできることはしないし、追随を許さない自己研さんと技術伝承を重ね、決して自動化しないということをかたくなに守る。

第2の法則「大きくしない」=市場規模をあえて拡大しないという堅実な経営に徹する

継続を重視し、売り上げを求める急成長や製品・サービスの無用な多角化をしない。言い換えれば、身の丈(事業の大きさ)と身の程(自社の能力)をわきまえるということである。

第3の法則「元祖になる」=独自性を主張し、他社製品・サービスに類似することはしない。そして他社と比較・競争をしない

周囲を気にすることなく、唯我独尊を良い意味で貫き、元祖であることが望ましい。ある意味で、孤立をよしとする。

この3つの法則は、当たり前と言えば当たり前だが、自らがそう決めて頑固に守ることは難しい。

第1の法則について。職人に依存することを、現代ではリスクと捉える経営者が多いのではあるまいか。だから、職人に頼らない自動機や専用機の開発に走り、結果、いつか真似されて価格競争に陥ることになってしまうのだ。

第2の法則について。事業が堅調に推移するようになると、その途端、経営者は量的な拡大を求めるようになる。要するに、もっと儲けが欲しくなるのである。しかし、ここに落とし穴がある。会社自体を大きくしようとするうちに人材や設備が追い付かなくなって、経営手腕にも綻びが生じ、結局、破綻してしまうのだ。

そして第3の法則は、偉そうにしないということである。多くの経営者は、自分が成功したら、それを自慢したくなる。自分が一番だと、よせばいいのに周囲と比べ、他との優劣を競うのである。人情として褒められたい気持ちは分かるが、そこに慢心が宿ると、いつの間にか周囲に追い越されてしまう。

だが、最初から比較も競争もせず地道にマイペースで進むなら、誰にも挑まれない。元祖であり続けられ、自分だけの道を歩むことができるのである。

幸い、私のクライアントには、この3つの法則にのっとっているようなタイプが多い。そうじゃないときは、失敗しないように、こういったことを申し上げている。

いかがだろうか、ニッチの法則。

最初に書いたように、ニッチとは、凹みありきでそこに入り込むのではなく、自らが凹みをうがち快適な空間をつくることなのだ。そして、その空間に入ったら、自己研さんを重ね、身の丈や身の程をわきまえ、孤高をよしとする、その精神を鍛えるのである。

そうすれば、ニッチビジネスは成功するし、ニッチビジネスを創造することも可能になる。

ところで、私のニッチビジネスはどうかって?

エヘン、私はもともとがニッチビジネスである。会社を始めた時から大きくしてないし、自分だけの道を歩いている。

えっ、それはそうだけど、ただの低空飛行じゃないかって? う~ん、そういう視点もありますなぁ……(冷や汗)。

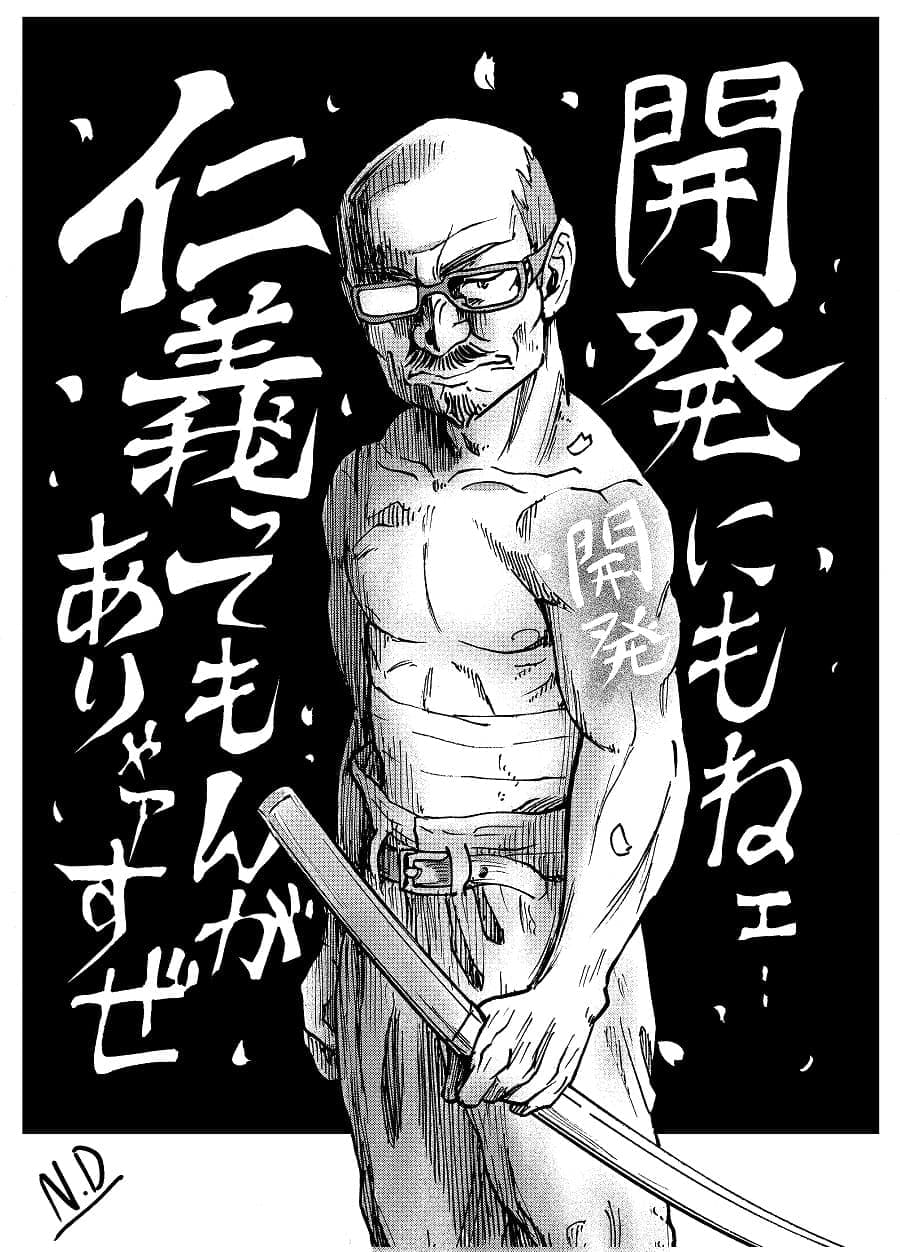

開発の仁義

「開発にも仁義がある」と、私は思う。仁義とは他人に対して欠かせない礼儀であり、務めである。仁義と聞くと、任侠(弱きを助け強きをくじく)映画を思い出す方も多いだろうが、この仁義は開発をする上で最も優先すべき理念であり、原理・原則なのである。

開発とは、新しいことを創造するとともに、先の見えない不安でいっぱいになる作業でもある。その開発を複数の企業で共同もしくは提携して進めるときは、お互いの信頼関係が何よりも重要だ。そしてそれは、お互いに仁義を大切にすることで醸成される。

だから、そうして築き上げた強固な信頼関係があれば、何か問題が起こっても無理難題が降りかかってきても、お互いが助け合って、共通の目的のために頑張れるのである。

ところが、この仁義を無視する、いや、最初から考えようとしない企業が増えているようで、私は悲しく感じている。

ただ儲かればいい、それも自社だけが儲かればいいと考える会社に仁義はない。あるのは金・かね・カネという、独り善がりの邪念である。つい最近も、突然、共同開発先の企業に対して一方的に提携を解消する旨の通知をするという事件(?)を見た。

提携解消を通知された企業は、まさに寝耳に水。あと少しで開発が終了し、さあ実証試験だ!という矢先、「やめる」と言われたのだからたまらない。一体、今までの苦労と経済的な投資をどうしてくれるのであろうか。

それはもう詐欺行為に等しい

この両社、最初は信頼関係があった。しかし、こうなってみると、その信頼関係はただの口約束だったと言わざるを得ない。

一方が、もう一方をその気にさせて開発をやらせるだけやらせておいて、共同開発契約書に書かれていない「中途での提携解消」を堂々と主張したのである。揚げ句には、もう少しで完成というところで、想定した製品ではないと難癖をつけ、他に新しい提携先を探し新しいコンセプトで新製品を開発すると言ったのだから、仁義も何も、これはもう詐欺行為に等しいと言えまいか。

想定外であれば開発の途中で容易に分かったはずで、それなのにやらせておいたのは、次に役立つ情報やノウハウを知りたかったとしか思えない。その上で、乗り換えのタイミングを計っていたに違いない。

こんな乱暴な話、提携を解消された企業の社長の落胆ぶりはいかばかりか――。と、思ったのだがこの社長、「そんな会社であることが分かってよかった。完成してからでは取り返しのつかないことになっていた。仁義のない会社はいずれとんでもないことをするから、今の時点で分かってよかった」と言ったのである。

何という度量、見識であろうか。しかも、自分以上に落胆している担当者を逆に諭した上、勇気付けもしたのである。

社員に対する仁義を貫いたこの社長は、まさに経営者の鏡。私は、大いに感動したのだった。

それにしても、仁義を軽視するとは、どういうことなのだろう。

まず考えられるのは、その企業自身が他の企業と仁義を交わしたことがなく、自身が仁義を切った(とは古いか)こともないということだ。多分、提携先と言いながらいつもコストのことだけ要求されて、何をやっても感謝されず、それどころか叱られる……といった、コストダウン目当ての難癖をつけられていたに違いない。そうであれば、自身の気持ちはすさみ、相手のことを考える余裕など持てるわけがない。その結果、何かあれば相手のミスを突くような揚げ足を取り、自分優位の策略をめぐらすだけになってしまうのである。

逆に、仁義によって救われた企業は、それを一生忘れずにいる。よく見ると、そのような仁義を貫いている企業は意外と多い。

ある自動車メーカーもその一つだ。高度経済成長期を迎えようとしていた時期、この自動車メーカーは倒産間際にまで追い詰められる危機に陥った。その際には、銀行や取引先が次々と去り、特に調達先や協力企業がわれ先にと引き上げていった。ところがそんな中、一部の銀行と協力企業は「死なばもろとも。心中もやむなし」とばかりに仁義を尽くしてくれたという。

自動車メーカーはその恩義を忘れず、現在、それらの企業とは特別な関係、つまり仁義を交わして付き合っている。数ある取引先の中でも真っ先に情報を出して、提携を打診したり、付加価値のある部品を優先的に任せたりなど、まさに仁義を貫いているのだそうだ。

開発にも仁義がある。そして、仁義を交わすことで、開発はより発展するのである。

ところで、私の仁義はどうかって? う~ん、私は最近、「仁義」というよりも「爺気」と言われることが多くなった。私が何かを言うと「ジジくさい」と言われてしまうのである。トホホ……。

他流試合

開発する製品をより良くしようとするのは当たり前。しかし、保有する技術やノウハウを駆使するだけでは限界もある。このとき、思い切って他業界や他分野の技術を導入して全く新しい切り口で開発を進めるのは、案外有効である。ところが、なじみのない他業界・他分野の技術やノウハウを導入しようとするときには、思いのほか慎重になってしまうことがある。

確かに、未知の技術やノウハウを導入するには勉強しなければならないから大変だし、相当の勇気も必要だ。慣れ親しんだ技術やノウハウなら分かっているからいいが、未知なものに対する不安があっても仕方ないだろう。

だが、知らないだけで諦めてしまうのはいかがなものか。やってみなければ分からないのにやる前からダメな理由を並べ立てる、いわば“食わず嫌い”になってしまうのは、いかにももったいない。

このようなとき私は「これは他流試合である」と考える。

剣術や弓術、馬術、槍術など流派がある武術では、時に他流試合をすることがある。他の流派と試合をすることで、他流派の技術に学ぶのである。同じように私は、開発においても他流試合をすることが大切だと考えている。そして、これは原理・原則である。

いつも同じ流派の者と稽古や試合をしていると無意識のうちに相手の出方や攻防の技術が見えてきて、素早く対応することができるようになる。これが技術の向上ということになるが、あくまで同じ流派の中でのこと。他流派においては、最初からできるはずはなく、予想しないことだらけである。まして、こちらの技が全く通用しないこともある。

だから、他流派の者と稽古や試合をするのは、それまで知らなかった素晴らしい技や決まり手を知る、すなわち、予想もしない技術に出合うチャンスだと思えばいい。逆に、こちらは平易だと思っていた技や決まり手が、相手にとっては予想外にすごいこともある。つまり、他流試合に出掛けると、意外なことに出合えるのである。

開発にも必要なことなのである

この“意外なこと”が開発には必要なのだ。今まで考えたこともなかった技術やノウハウに出合い、それを導入して開発すると、意外と顧客にウケることもあるのである。

また、既存の製品、技術やノウハウを、他業界や他分野に仕掛ける他流試合もやってみたらどうだろう。

例えば、このようなことがあった。

その会社は、自動車部品メーカーである。特殊な部品を作る自動機や専用機はすべて自社製という、器用というか上手というか、ともかく、その生産技術には定評がある会社だ。だが、その自動機や専用機は、提供してくれるメーカーがなかったため仕方なしに作ったまでであって、これらが他業界でも通用するとは思ってもいなかった。ところがあるとき、薬品業界から声が掛かったのである。

慣れ親しんだ自動車業界とは全く異なる薬品業界から声が掛かるなんて、それだけでも“青天の霹靂”であり、そんな技術やノウハウなど持っていないと最初は及び腰だった自動車部品メーカーだったが「これは他流試合」と見方を変え、気合を入れて取り組むことにした。

果たして、意気揚々と敵地(?)に乗り込んだ開発陣の反応は「意外といける……」。結局、求められた機械をアッサリと作ってしまったのだった。

自動車業界と薬品業界には何の共通性もなく、まさに他流派。それどころか、世界が違うところに自分たちの技術やノウハウが通用したのだからたまらない。言い換えれば、オリンピックに出場した選手が、違う競技でまたオリンピックに出場するのと同じである。

このようなことが、他流試合をすることで現実になる。つまり、他流試合をすることは、開発をすることなのである。

だから、他流試合に出掛けよう。勇気を持って、希望を持って他流試合に出掛けようではないか。

私の他流試合はどうかって?

実は、私は毎日が他流試合だ。毎日、違う業界や多分野のクライアント先に出掛け、しかもそれぞれで全く異なる案件の開発に取り組んでいる。毎日、他流派から学べる――私はこんな素晴らしい仕事はほかにはないと自負している。

いっそ、この素晴らしい仕事を私と一緒にやってくれないだろうか。そんな人がいたら、冗談抜きで大歓迎だ。

お節介

開発とは、顧客のニーズに対応することである。お客様は何が欲しいのか、それを知って新しいサービスや新商品を提供することである。

しかし、時には、顧客も知らない、あるいは気付かないことを提案するのもよいことだ。それも、お節介(おせっかい)と言われるくらいに、こちらから一方的に提供するのである。

お節介とは、出しゃばって余計な世話をやくことである。従って、お節介をやくということ自体、最初はあまり好意的に受け取られることはない。しかし、顧客がそれまで知らなかっただけで、それをうれしいと言えば、それでよいのではあるまいか。

特に、伝統的というか相当の歴史を持つ事業やサービスを展開している事業者には、このお節介が必要だ。昔からずうっと今まで、ほとんど変化のない中で、繰り返し繰り返し同じやり方をして来た事業者に対して、最初は何を言われようともお節介をするのである。

最初はビックリして、中には拒否反応を示す人もいるのだが、慣れると、手のひらを返すように喜んでくれるようなこともある。

例えば、夜の銀座の話である。いきなりで恐縮だが、二十年くらい前に私も驚くくらいのお節介システムが、夜の蝶(クラブやバー、キャバレーで客をもてなす女性)を喜ばせたのである。

私は行ったことがない(本当だ。キリッ!)。しかし、その世界は多くの男性に愛されていて、今では、社長の奥様方のツアーもあるほど、働くお父さんの夜のオアシスとして、世界でもまれな高級社交場となっている。

そこにハイテク勤怠管理(毎日の出欠を管理すること)システムが導入されているのをご存じだろうか。本当に、銀座のお姉さまたちは、そんなに古くからハイテク管理システムで営業しているのである。

私は初期のころから知っているが、初めて聞く人は一様に驚くとのことである。まさか、銀座のママやオーナーがそれほど先進的な管理システムを開発していたのかとビックリするのである。

まずは、このお節介システムが開発された経緯を説明しよう。

あるメーカーの開発部長が銀座に…

元々、夜の銀座の仕組みは、ほとんどが個人営業のお店であり、ママがオーナー(ママの彼氏もいる)だったり、副業として中小企業者が店を出したりする場合もあるが、事業規模としては中堅・大企業はほとんどない。

だから、お店に管理部や経理部があることは少なく、ママやチーママ(ママの補佐役)が従業員やお姉さま(ホステス)の勤怠管理も含めて、会計・経理と業務管理を行っているのである。

しかし、お店の中に事務所はないのだから、そもそもそのような仕事をする場所がない。つまり、ホステスさんの勤怠管理をしっかりと管理しているとは言えないのである。

ホステスさんがお店に出て来るときはいいが、帰るときはどうだろう。お姉さまはほとんど飲んでいるし(いかに高いお酒を客に飲ませて自分も飲むのが仕事)、ママも飲んでいることが多いし、ときには客と二次会に流れて行くことも多いという(これも、聞いた話)。当然、お姉さまも積極的に付き合うことになる。(二次会を主業務? としているお姉さまも多いらしい。これも聞いた話。くどいか)

要するに、毎日の勤怠管理などできるわけはなく、もちろん、タイムレコーダーがあったとしても、ちゃんと使うことも出来ないのが現状で、まして、一人ひとりの時給や待遇条件などを勘案して給与明細をつくって給料を払うことが曖昧になっていたのである。

それを、あるメーカーの開発部長が銀座に通い始めてすぐに気付いたのだ。「勤怠管理、どうしてる?」と。

はじめ、勤怠管理という言葉さえ知らなかったママもいたそうだが、彼はそこでお節介をやいたのである。「じゃあ、勤怠管理システムをつくってやるね」。

これが、システム開発のスタートだった。

システムの概要はこうだ。

お姉さまにカードを持ってもらう(初期の頃は磁気カード)。そして、お店に出たらピッと端末にタッチ。そしてお店を出るときにもピッ。これがすべての作業だ。

そして、先ほどの開発部長の会社のサーバーで、お姉さまの時給と待遇条件を勘案して計算処理して、週末(週給のお店が多い)にママに集計表をファックスで送信するのである。

”お節介の鉄人”が次々と…

もちろん、月給制なら月末なのだが、ここですごいことが起こったのだ。この開発部長、お節介の鉄人(私は開発の鉄人と言われているが)と言っていい。何と、「ママ、お給料を手渡すのも面倒でしょ。うちが支払い代行をしてあげる」と、給与の支払い代行をするようになったのである。

当然、給与を建て替えて支払うわけだから、そこにいささかの金利も発生する。これはもう、立派な金融事業である。

さらに返す刀で次のお節介。「お酒や什器の仕入れ代行もしてあげる」と、今では、銀座のかなりの数のお店を「丸ごとお節介」しているのである。

言い忘れたが、このシステムの運用費は最初はタダ。お姉さまから、出退店時にそれぞれ手数料として100円徴収していて、それでシステムの運用費を賄っているのである。

お姉さま方にとっては毎日200円の負担だが、高給取りなので気にならないし、始めるときに何の負担もないから、反対するママさんはいないのだそうだ。

いかがだろうか、こうしてみると「お節介ビジネス」というビジネスモデルもアリなのだ。自らは気付かないところにサービスを提案し、一方的に提供してしまうのである。

さあ、お節介ビジネスを開発しよう。今から銀座に繰り出す(その時は連れてって)のもよいが、業態は違っても現場で管理ができない職場はいくつでもあるではないか。

そのような職場をよく観察し、相手が気付くその前にお節介をすることが原則だ。

相手側が先に気付いてしまうと、それは、つくって提供するこちらが請負仕事になってしまい、あちこちに相見積もりを回される羽目になる。

とにかく、こちらが先のお節介。これが原理原則なのである。

ところで、私はお節介か? ううむ。それは難しい。私はお節介ビジネスを提案しているほどのお節介なのだから、お節介にお節介をする人を何と呼べばいいのだろうか。

あっ、こう呼んだらどうだろうか。「大節介」と。…お粗末でした。

遠近両用

開発を進める中で、他社のチカラを借りたいときもある。この時、従来からご縁のあった会社にお願いするのもよいが、今まで、全くご縁の無かった、それも異業種の会社にお世話になるのもよいことだ。

そして、出来ればその両方を意識してバランスよくお付き合いするのがよいと思う。言わば、近くも見えるし遠くも見える遠近両用メガネのようなことだ。

実は私、遠近両用のメガネをたくさん持っている。見栄で持っているのではなく、それぞれの度(レンズの屈折率の強さ)が微妙に違っていて、何となくではあるが、目玉の遠近調整筋肉(正式に何と呼ぶのか知らない。恥!)が鍛えられているのではないかと思うからである。

断わっておくが、これは全くの私見であり勝手な理屈である。そうではあるが、以前、同じ眼鏡をある期間使い続けていたときには直ぐに度が進んでしまい、半年から一年おきにさらに度の強いメガネをつくるということを繰り返していたのである。

それが、同じ時期につくった複数のメガネを毎日取り換えて使うようになってからは、数年に一度くらいに、メガネをつくり代える間隔が長くなったのである。

その理由は多分、同じメガネを使い続けるとその度になれてしまい、目玉の遠近調整筋肉が怠けて緩み、結果、度が進んでしまうのではないかと思う。

対して、同時につくったメガネを取り換えながら使うと、毎日微妙に違う焦点合わせのために調整筋肉が鍛えられ、結果として、度の進行が抑えられるのではないかと、勝手な理屈を考えたのである。

この理屈が正しいのかどうかは分からない。しかし、いささか議論が飛躍するのを承知で言わせてもらえば、開発の仲間づくりも同じではなかろうか。

つまり、いつも同じ会社では気(筋肉)がゆるみ、ナアナアの世界になってしまう。なれ合い同士の開発は、ダラダラ・ユルユルになってしまうのである。

その点、今まで付き合いのなかった会社は未知のことが多く、お互い、良い意味での緊張感もあって、よく確認しながら進めることでシャキッとするのである。

それはそれで新しいことになるのである

このように近い会社と遠い会社を使い分け、ユルイ関係とシャキッとした関係のメリハリとバランスが必要だと思うのだ。

このように、開発に遠近両用を意識すると、色々な効用があって面白い。例えば技術や業種・業界の遠近両用も意識してみると、実に様々なことが見えてくる。

技術について言えば、ローテクとハイテクの組み合わせがよいということだ。開発はいつも最先端のハイテクを採用すればよいわけではない。むしろ、過去の技術であってもローテクに目を向ければ、案外、今の時代にも重宝する“凄わざ”だったりするのである。

また、業種や業界の遠近も面白い。同業種や同じ業界だけを意識するのではなく、今まで縁もゆかりもなかった分野の業種・業界に目を向けると、そこには(知らなかっただけの)未知の事業やサービスが当たり前になっている場合もある。

そのような遠いところの事業やサービスを参考にして、身近なところに導入すれば、それはそれで新しいこととなり、まさに開発をしていることになるのである。

人間関係もそうではないか。類は友を呼ぶと言うが、いつも同じ友達とか、同じ会社や取引先と付き合うだけでは飽きるし、なれ合いになってしまう。

たまには地域社会のボランティア活動に参加したり、アカデミックな勉強会に行ったりするのも、新鮮な風を感じるよい機会なのである。

いかがだろうか、遠近両用の効用はあらゆる場面にあると言ってよい。そして、それをどう使ってどのように役立てるのか。それも、あなたの心の遠近次第と言えまいか。

ところで、私の遠近両用はどうかって? う~ん、私の人間関係は今もしっかりとつながっている。ところが、たまに会う人がどこの誰か思い出せないのである。

遠近どころか遠・近・痴(呆)の三用メガネが必要なのだ。トホホ…。

背面教師

寂しい気もするが、最近、親の会社を継ぐ息子や娘が少ないとのことである。そして、その理由を聞くともっと寂しくなるのである。なんと、夜遅くまで働き、身を粉にして働く親の背中を見るにつけ、あんなことは自分にはできないと、諦めというのか自信がないのか、とにかく自分からギブアップ、降参してしまうらしい。

それが悪いと言うのではない。せっかく親の働く背中を見たのだから、何か、そこに大事な教えというか、学びがあるのではないかと思うのだ。

あるいは、せっかく一生懸命に働くのだから、親の方も、その背中の見せ方で子供に教えることもあったのではないか、そんなことを考えるのである。

開発も同じようなことがある。同僚や先輩、あるいは上司の開発に向かう姿勢が大事であるということだ。つまらなそうに嫌々開発に向かう、そんな姿を見た人は、その人と一緒に開発をしたいと思うだろうか。

開発に向かう姿をしっかりと見せること、それも背中で語ることが開発者の原理原則であると思うのである。

反面教師という言葉がある。悪い見本として反省や戒めの材料となる有様(ありさま)のことである。

どうしようもないわがままな人を見て、ああ、あんなことをしたら周りの人に迷惑が掛かるのだからやめようと思うように、人は、身の回りにいる反面教師から学び、自ら研さんして進歩向上するのである。

その反面教師になぞらえて「背面教師」があると、私は思うのだ。なぜ背面と言うか、それは背面・背中で語ることに意味があるからだ。背中で語ることを、特に、開発を進めるリーダーになる人に知って欲しいのである。

リーダーは背中を見せるだけでいい

なぜ背中なのか。そこには明確な理由がある。開発において、面と向かっての指示や教示は一方通行の伝達事項であって、そこでの共感や共創の意志は希薄になる。

人は、特に開発を進める人にとって共感や共創はとても大事なことである。誰かの独りよがりの、それも上司の上から目線の独断専行がまかり通ってしまうと、周囲の人や部下は嫌になってしまう。例えそれが正しい方向であっても、独断専行で進む開発に共感や共創を共にする仲間ができる訳がない。

開発とは、皆で進めるもの。それも、上も下も右も左もないフラットな関係でワイワイと進めるものである。そうして共感や共創の輪が広がり、開発が良い方向に進むのである。

リーダーは、その良い方向を常に探し、その方向が見えたなら真っ先に向かうのである。いつも先頭にいるリーダーは、多くを語る必要はない。自らが先に進んでいるのだから、後には、その意思を理解し共感し共創しようとする人が続くのである。

だから、開発のリーダーは背中なのだ。しっかりと開発を進める背中。リーダーは背中を見せるだけでいい。

余計な説明や手柄話などは不用である。細かいことを言わず、黙々と開発をリードすればよい。厳しい局面や苦労があっても、その背中を見る人は直ぐに分かる。

それを、振り返っていちいち説明したり弁解したりしたら、チームの団結に亀裂が走る。振り返らず、黙々と、背中でこの方向が正しいのだと語ればよいのである。

こうして考えると、背面教師的にすればよいことが、意外に多いのではなかろうか。

例えば、オフィスでの机の並べ方も一考の余地がある。いつの頃からか、職位の低いあるいは若手の人が前の方を向き、その後ろに段々と職位の高い順、あるいはベテランの席が続いている、あの並び方である。

多分、社員の背面から管理、いやこの場合は監視と言ったほうがよいのだろうが、これは背面教師的な視点でみれば、完全に逆効果と言えるだろう。

知識や見識をより多く持つ人の背中を見せた方が役立つのに、若い人の背中を見たところで、一体、何が見えるのだろうか。

本質は、会社を引っ張る、経営を担う先頭に立つ人材が一番前に座り、その背中を続く人に見せればよいことだ。そして、そこにお客様が来たようなとき、その上司なり経営幹部がどのようにお客様に接するのか、それを見せるのも良いことだ。

外から来られたお客様に、それが出入りの業者であっても、いつも丁寧に対応する姿を見せたなら、誰だって感動し、その人と一緒に仕事をすることに誇りを持つだろう。

いつか、社長が受付にいる会社にお邪魔したことがある。本当に、受付に社長が座っているのである。お客様はもちろん、出入りの納入業者や協力企業も一番先に挨拶するのが、その会社の社長なのである。

社員を楽にしようとしているのではない。社長が言うのだ。「うちの会社で一番ヒマなのが私。私にはルーチンワークがないので、こうしてヒマな私が受付にいて、お客様を社内の誰につなげるか、それを、一番社歴の長い私がやっているのです」。

いかがだろうか。これは極端な事例かも知れないが、社長が後にいる社員を振り返ることも監視することもなく、ひたすらお客様に対応する姿を見せるのである。

その背中を見ながら、社員は自分のすべきことに集中するだろうし、的確な客さばきをする社長に学び、自分の役割と周囲に対する気配りができるようになるのである。

開発の向かうところは、社外にいるお客様である。そのお客様に向かって開発を進めるリーダーは、細かいことを言わずに、まさに率先垂範してチームを背中で引っ張るのである。

さあ、背中で語ろう。背中で教え合い引っ張り合って開発を成功させるのである。

ところで、クライアントや私の会社はどうかって?

それは大丈夫。クライアントのトップはもちろん、社員の皆さんも外に向かって頑張っているし、私も外に向かってほとんど毎日出掛けているのである。

えっ、それはただクライアント先に出張しているだけじゃないかって? う~ん、そう言われればそうなんだなぁ。トホホ…。

プチ・アマノジャク

天邪鬼(あまのじゃく)というのは昔話に出てくる悪者のことで、人に逆らい、邪魔をする困った人、あるいは、へそ曲がりやひねくれ者のことを言う。

どちらかと言えば悪いイメージではあるが、開発において、私はこの天邪鬼的な要素というか資質というか、そのような役割もある程度は必要であると思っている。つまり、少し天邪鬼のような視点を織り込んで開発を進めることも大切なのだ。

言うまでもなく、開発とは顧客のニーズに対応することであるが、この時、顧客も開発者も、素直な気持ちで開発をすることが多い。

しかし、素直な気持ちだけで開発が成立すれば万々歳だが、なかなかそうは行かないときもある。時々、顧客の中に天邪鬼がいて、開発者の気持ちを逆なでするようにクレームを言ったりケチを付けたりすることがあるのだ。クレーマーと呼ばれる、クレームを言うのが仕事のようなすごいクレーマーもいて、素直な気持ちだけで開発は成立しないのである。

また、開発者の中にも天邪鬼はいる。皆と同じことを言うのが嫌で、誰かが何かを言えば必ず逆のことを言ったりする。さあこれで行こうという矢先に、ちゃぶ台をひっくり返すようなとんでもない難題を突き付けるのである。

そのように、開発の周辺には天邪鬼がいて、足元をすくわれたり踏まれたりするような目に遭うのだが、通常、そんな輩に礼を言うはずもなく、まして何かを学ぼうと考えることはない。

しかし、確かに天邪鬼は厄介だが、現実として、そのような事態に陥ることもゼロではない。つまり、天邪鬼の言うことも、念のために検証しなければいけないということだ。

だから、アマノジャクになろう

先にも書いたように、世間の顧客も開発者も一般的には素直な人たちである。だが、もしも万が一にも天邪鬼に捕まり、商品やサービスの欠点や弱点をことさらのように言い立てられたら、それこそ、ひとたまりもないではないか。素直な気持ちの盲点を突かれ、まさに真逆の結果になってしまうのである。

だから、開発者自身が時々、天邪鬼になって、開発している製品やサービスに自らクレームを見出すくらいの視点が必要なのである。

しかし、これがなかなか難しい。もともと素直な人間に天邪鬼になれというのは、大げさに言えば、善人に向かって悪人になれ、あるいは、今で言うところの反社会的勢力・犯罪者になれというのと同じである。

いくら仕事とはいえ、反社になるのはいただけないし、コンプライアンス上、許されることではない。だが、ここは心を鬼にして(笑)、完全な天邪鬼ではなく、ちょっと幼いアマノジャクになるのである。

漢字で書かずにアマノジャクというだけで、一体、どこが違うのか。シャレも含めて、仮の天邪鬼という意味でプチ・アマノジャクなのである。

素直な人に、その素直さを捨てて邪(よこしま)な気持ちになれというのは難しい。しかし、素直だろうと邪だろうと、開発した商品やサービスに不具合が生じ、それを天邪鬼的な人が最初に発見したら、それ以上多くの人に迷惑を掛けることはない。

つまり、クレームを未然に防いだことになるのだから、それはそれでうれしいことではあるまいか。それも、リリース(発売)する前に発見できたらなおさらだ。

だから、アマノジャクになろう。いささかの抵抗はあろうが、あえてプチ・アマノジャクになることが、クレームを未然に防ぐことになるのである。

ところで、私はどうやってアマノジャクになるかって?

ははは、それは簡単。だって、私は生まれつき天邪鬼なのである。エヘン!

届かぬところを掴め

よく、痒い(かゆい)ところに手が届くようにと言う。細かな点まで行き届くようにした方がいいということだが、開発も同じこと。まさに、顧客の痒いところに手が届かなくてはいけないのである。

しかし、あまりに細かいところまで対応するのも大変だし、そうかと言って大雑把にすると叱られる。そこのところの塩梅(あんばい・物事のほどあい)が難しいのである。

そこで、私がいつも考えているのは、顧客がなかなか手が届かぬところを探して、そこを掻く(かく・こする)のではなく掴む(つかむ)ことである。

掻くのと掴むのとどう違うかと言えば、掻くのは(痒いところを)こすって顧客の不快感を和らげることだが、掴むというのは、痒いところ以外を掴んで、ほどよい痛さで逸らかす(はぐらかす・外して紛らす)のである。

逸らかすと言うと、何か問題を外してごまかすように聞こえるが、この場合は意識をずらす、もっと言えば、より大切な方向に誘導するという意味と理解していただきたい。

つまり、顧客は痒いところがあって不快ではあるが、痒いくらいは大したことではない。顧客にとって、もっと大事なところはここぞとばかり、そこを掴むということだ。

犬や猫を飼っている人はご存じだろうが、犬や猫は痒いところには自分の手や足が届く。しかし、どうやっても届かない(届いても力が入らない)ところがあって、首のすぐ後ろや背中の真ん中などを掴んでやると、初めての感覚なのだろう、ウットリするのである。

人間でも同じようなことがあり、自分では絶対に掴めないところをギュッと掴まれたり揉んでもらうと、妙に気持ちがよくなるのと同じである。

このように、自分では気付かなかった大事なところを掴まれると、それまで知らなかったことに気付いて新鮮な気持ちになる。そのようなところを掴むのである。

顧客をよく観察することが…

面白いもので、誰もが自分では掴めない感覚は当たり前だが知らなかったこと。それを掴んでもらうことは、極めて新鮮なのだ。これが、届かぬところを掴めということだ。

こうして届かないところを掴むには、顧客をよく観ることだ。こちらの勝手、と言ってしまうと言い過ぎだが、そのくらいに客観的に観るのがよい。

そして、顧客をよく観察するには、およそ二つの視点で観るのが肝心だ。

一つはプラス思考の顧客で、成功体験優位の顧客に対する視点である。そのような顧客には、今まで成功してきたことはよいとして、困難に陥ったときどうするか、そんな視点で気持ちを掴めばよい。そう簡単には行かないようにあえてハードルを高くすると、新鮮な興味がわいてくるのである。

もう一つは否定的になっているマイナス思考の顧客に対する視点である。それは、成功体験の仮想現実を示すのである。上手く行った場面を示し、とにかくチャレンジする気持ちを奮い立たせるために、怖気(おじけ)付いて疑い深くなっている気持ちを認識させるように、あえて痛い(弱気な)ところを掴むのである。

いかがだろうか、届かぬところを掴むこと。私は、ある意味で逆張りとも言えるこの視点で開発を進めてきた。顧客の求めるものに対応するのも大切だが、実は、顧客自身が未だ知らないニーズもある。それを知ってもらうのも、開発の原理原則なのである。

ところで、私の届かぬところはどこかって? ははは、カミさんに言わせれば、私はほとんどすべてが行き届かないらしくて、「不行き届きの元祖」と言われている。トホホ…。

立ち位置

正式には「立ち位置」という言葉はないようだが、私はよく使うのである。私の言う立ち位置とは、その人や会社の「立場」が、事業を進める時に他人や他社と位置的もしくは力学的にどうあるべきかという意味である。時には利益が絡むこともあり、特に開発においての立ち位置は、大変に重要であると思うのだ。

私は、この立ち位置を間違えたばかりにひどい目に遭ったり、悔しい思いをしたり、あるいは、意にそわない苦労をされている人を数多く見て来たのである。

立ち位置をうっかり違(たが)えたばかりに苦労するなんて、ハナから自分(自社)の立ち位置を定めておけばよいのだが、普段、あまり意識はしない。だが、いったんそれを間違えると取り返しがつかないことになるから厄介だ。

何とも不憫(ふびん・かばってやりたいくらいに可哀そうなこと)であるとしか言いようがないが、案外、そんな事件が多いのである。

まして、開発を進めるうえで立ち位置を違えたら大ごとだ。せっかくの開発がストップしたり、止まるだけでなく逆に訴えられたりすることもあるのだから大変だ。

最近も、ある会社のご担当が、この立ち位置を違えたばかりに大騒動になったのである。

この会社のご担当(Aさん)は、ある会社(B社)に他のC社を紹介しようと考えた。AさんはB社もC社も取引先でありよく知る会社なのだが、両社はこれまで面識がない。Aさんは共通の知人ということだ。

Aさんはあるとき素敵なことに気付いた。大きなニーズを知ったのである。ある業界で売れること請け合いのこの新製品、両社が協力して開発してくれたら、それはそれは素晴らしいビジネスが生まれるだろうと考えたのである。いわば「提携・協業」を促し、仲人役を買って出たのである。

しかし、そのAさんの好意を、B社もC社も真逆に受け止めたのである。何と、新製品を共同で開発するという前向きな提案とは受け取らず、お互いに競わされる「競争入札・当て馬」的な引き合いと受け取ってしまったのだ。B社とC社に競わせてコストダウンを図り、Aさんの会社が安く買って高く売るという卑怯な駆け引きと見られたのである。

これはもう、悲劇と言うしかない。Aさんの善意・正義の提案が、かえって争いのもとになってしまったのだ。

最初に言っておけばよかったのに…

イラスト:ニシハラダイタロウ[画像のクリックで拡大表示]

こうなると、両社の「共通の敵」はAさんであり、それまで面識のなかったB社とC社が「共同戦線」を張るという、何とも皮肉な提携話になってしまったのである。

原因は明確だ。とにかく、Aさんの立ち位置がハッキリしなかった。最初に、「あなた方のためになること」と言えば良いものを、「安く作ってくれれば」という、自社の利益がミエミエの誤解を与えてしまったのである。

後悔先に立たずとはこのことか。Aさんは、両社にとってうれしいことを申し上げると、最初に言っておけばよかったのに、結果として、コストダウンを強要するという、大きな誤解を与えてしまったのである。

要するに、自分の立ち位置は中立であり、両者を優先して開発を成功させ、のちに自社も何らかの利益があるかも知れないと言えばよいものを、Aさんだけの立ち位置を優位にする意図と映ってしまったのである。

さて後日談。その時は、大きなニーズとチャンスを逃したような格好になってしまったこの話。しばらく経ったその後で、両社はAさんの真意を知ることになり、3社で開発をスタートしたという。

まさに結果オーライではあるが、立ち位置不明ゆえの事件として、3社はもちろん、私たちも肝に銘ずるべきことである。

さてさて、私の立ち位置のことだ。私の立ち位置は明確で、コンサルタントの道をまっしぐら。中立公平、直球ど真ん中なのである。しかも、球威を増すためのトレーニングを欠かさず続けているのであるから大丈夫。これからも、しっかりと務めようと思うのである。

えっ? でも最近、フラフラしているように見えるって? ははは、それは当たり前。私は年末から年始にかけて、ほとんど毎日、忘年会やら新年会が続くのだ。

だから、この時期はいつも千鳥足なのである。(笑)

原価不明

一体、いつ頃からコスト重視と言うようになったのだろうか。私の印象では、少なくとも今から三十年くらい前、クライアントも今のように中堅中小から大企業まで広くお付き合いができるようになったあの頃は、あまり聞かなかったことである。

それが今では、何かをしようというと、まず先に「コスト優先・相見積もり」と言うのである。もっと安いところを探せ、国内でなければ海外に行け、今までの付き合いは関係ないと、とにかくコストが先だ。いやはや、安いだけで顧客は喜ぶと妄信(むやみやたらに信じること)しているのではないかと思うくらい、コスト、コスト、コストと言うのである。

しかしそれは、開発における原理原則なのであろうか。私は違うと思う。開発において、コストに関する原理原則とは、コストを気にしないことだと思う。

気にしないという意味は、(部品を)調達する側ならば、調達する部品のコストよりも何倍も儲かる価格で製品を売れば原価は気にならないし、(製品を)買う側から言えば、高くても安くても、結局、うれしければ、原価なんて気にならないということだ。

つまり、売り手も買い手も、入手した時に相手側の原価(コスト)がどれだけか、それが気にならなければいいのである。

そんなことはどうでもいいのである

例えば、国産乗用車で一番高いクルマの価格はおよそ1700万円だが、その原価を割り出し、それを高いとか安いとかいう客はいるのだろうか。クルマの価格が高いと思う客は買わない(買えない)し、安いと思う客はもっと高いクルマを物色する。つまり、客はクルマの価格は気になっても、いくらの原価で出来ているのか、そんなことはどうでもいいのである。

逆に、原価が気になる場合は、誰でもつくることのできるものや、どこでも買えるものである。つまり、同じようなものならば安い方がよくて、原価が気になるその心理は、なるべく儲けさせたくないからである。

同じようなものなのに、なぜ儲けさせなければいけないのか。横並びでつくったくせに、大した努力もしていないのにと、無意識のうちに、そのような感情があるのではないかと、私は思う。

要するに、自分がうれしくない場合は儲けさせたくないのである。もっと言えば、自分をうれしくさせない者は好ましくないのである。

買い手(調達側)が高いと思うのは原価を推定して、その差額、つまり儲けを勘案しているからであり、それが多ければ面白くないし、ギリギリか下回ったりすると、そこまで切り詰めているのかと嬉しくなるのである。しかしこれは、相手の儲けが少ない、あるいはゼロだからうれしいという卑しい優越感だから、あまり褒められたことではない。

いずれにしても、原価を気にするとロクなことはないようだ。

このことは、別の視点から考察すると、売り手も買い手も、その原価が不明であると、何も文句が出ないということではなかろうか。

自分をうれしくさせた者には、きっとお礼の意味(これも無意識)もあってニコニコして買うのである。その原価は気にならないし、どれだけ儲かっているのかも気にならない。肝心なことは、自分がうれしければいいのである。

ならば、原価が不明であればいいのである。客が製品を見て、この製品の原価はいくらなのか、それが分からなければ客の関心は製品の良し悪しに目が移る。それでいいのである。

整理すると、原価を不明にするには二つの手段がある。一つは買い手をうれしくさせることであり、もう一つは原価そのものが推定できないようにすることだ。どうして作ったのか(技術や材料が)分からなければ、原価は不明になる。

こうして原価を不明にすること、それが開発原理なのである。

さて、弊社の顧問料も原価は不明である。弊社の固定費は不明だし、何より、製造業ではないから、原材料費や加工費も掛からない。だから、弊社の原価は完全に不明なのである。

ただし一社(署)だけ、完全に把握しているところがある。何が何でも原価を明らかにして、絶対に弊社を儲けさせてはならないと命をかけている機関がある。それは税務署だ。

泣く子と税務署には勝てないという、あの税務署なのである。トホホ…。(悔涙)